機関投資家動向

アクティブ運用が苦戦する一方、市場のモメンタムを取り込む設計の投資手法が急伸している。

複数資産の価格トレンドに乗るコモディティー・トレーディング・アドバイザー(CTA)、つまり商品投資顧問業者に連動した指数は9月にほぼ6%上昇。

同様のトレンド追随型の上場投資信託(ETF)「iMGP DBi マネージド・フューチャーズ・ストラテジーETF(DBMF)」は22年以来最良の月となった。

ゴールドマン・サックス・グループのトレーディングデスクによると、過去数カ月にわたりハイテク株を買いあさってきたヘッジファンドは先週、8月以降で最速のペースでその売却を進める一方、銀行などバリュー株に資金を振り向けた。また、オプション市場では、6カ月先のハイテク株の大幅上昇を予想するポジション構築は見られない。

こうした中、BofAのデリバティブストラテジストは、4月以降に45%の大幅上昇となったハイテク株でバブルが起きているように見受けられるとしても、すぐにはじけないとみている。そのため、ナスダック100指数に連動する上場投資信託(ETF)のインベスコQQQトラスト・シリーズ1(ティッカー:QQQ)で6カ月物のコールスプレッドを投資家に推奨している。今購入して少なくとも来年3月後半までに同ETFが9.4%上昇すれば、支払ったプレミアムの7倍の利益が得られる計算という。

BofAのデリバティブストラテジスト、アルジュン・ゴヤル氏は「過去1世紀に生じた資産バブルの動きを踏まえ、統計的分布を通して現在の値動きを見ると、人工知能(AI)バブルがさらに膨らむ余地があると考える」と指摘。さらに「アウト・オブ・ザ・マネーのQQQのコールスプレッドをやや長めの6カ月物で買うのは、費用対効果の面で魅力的だ」と述べた。

ピッチブックの調査ディレクター、カイル・サンフォード氏は「どこを見ても市場は二極化している」とし、「AIに関連しているか否か、大手かそうでないかだ」と語った。

直近の四半期では、米国のVC投資額の62.7%がAI企業に振り向けられ、世界全体でも53.2%がAI関連に投じられた。

今年これまでのVC投資は総額3668億ドル。うち米国は2502億ドルで、全体に占める比率が高まっている。

一部のAI企業が巨額の資金を集める一方、スタートアップ全体の状況は厳しい。25年に世界でVCから資金を確保する企業数は、数年ぶりの低水準となる見込みで、新たに資金を募るVCの数も同様に低調だ。

ピッチブックのデータによると、世界全体では今年これまでに823のVCファンドが合計800億ドル超を調達。4430のVCファンドが約4120億ドルを集めた22年から大幅に減少している。

サンフォード氏は、VCファンドの出資者やVCのパートナーは「投資先をこれまで以上に慎重に選んでおり、焦点をAIに合わせている」と述べた。

ジャナス・ヘンダーソンのグローバル・テクノロジー・リーダーズ・ファンド(運用資産規模60億ドル)を運用しているリチャード・クロード氏は、「アリババのバリュエーションが法外だと呼ばれることは当面ないだろう。それが多くの海外投資家が安心して参入できる理由とみられる」と語った。

アバディーン・インベストメンツの投資マネジャー、ブッシュ・チュー氏は「中国企業が強力なAI能力と持続的な利益成長を示し続けられれば、世界の投資家は注目するだろう」と述べた上で、「アリババの支出はかなり抑制的だ。世界の顧客にサービスを提供したいのであれば、さらに多くの投資が必要になるかもしれない」との見方を示した。

中国の電子商取引(EC)最大手であるアリババは、AIシフトで早くも一定の成果を挙げている。直近の四半期ではアリババクラウドの売上高が26%増加し、グループ内で最も急成長している部門となった。

エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメントの包夏東ファンドマネジャー(パリ在勤)によると、国内のAI関連銘柄としてアリババにはほとんど競合が存在しないという。

包氏は「米国と異なり、中国ではアリババは世界トップレベルの大規模言語モデルとAI半導体への安定的なアクセス、クラウドインフラの実績、豊富なデータを抱える中核事業を同時に備えた数少ない企業の一つだ」と述べた。

中国で他に同じ水準の企業は、テンセント・ホールディングス(騰訊)と非上場で動画投稿アプリ「TikTok」を傘下に置くの字節跳動(バイトダンス)だけだという。

シンガポール政府系投資会社GICのブライアン・ヤオ最高投資責任者(CIO)は、人工知能(AI)の初期段階ベンチャー投資において「ハイプバブル(過剰な期待によるバブル)」が形成されつつあると警告した。

ヤオ氏は9月27日、シンガポールで開催されたミルケン研究所アジア・サミットで、「技術が市場の織り込む高い期待に追いつかず成果を出せなければ、バブルだと認めざるを得なくなる」と述べた。

ベリリーの広報担当者は電子メールで、「アルファベット内で独立企業として成長を続けられるように、技術的および運営上のインフラをグーグルから分離する計画を2024年末にまとめた」と明らかにした。非公開情報についてはコメントしないとしている。

米調査会社ピッチブックが先週公表したリポートによると、プライベートクレジットファンドが機関投資家から資金を調達するのにかかった期間は23カ月に達した。これは少なくとも2006年以降で最長となる。市場が好調だった21年の場合、一部のファンドは1年以内に資金調達を終えており、代替的な調達先の確保が課題となっている。

フィッチ・レーティングスの市場調査責任者、モンスール・フセイン氏は「成長の源泉はどこなのかを問えば、それはプライベートウェルスや個人投資家、保険会社などの割り当て拡大だ」と指摘した。

最も注目すべき例の一つは米オルタナティブ資産運用会社アポロ・グローバル・マネジメントだ。同社は昨年、保有資産を担保にした債券を保険会社向けに発行する50億ドル(約7370億円)規模のファンド、フォックス・ヘッジを立ち上げた。この珍しい仕組みを通じてアポロは保険会社から100億ドルを調達する見通しだ。

最も打撃を受けているのが中堅・小規模のファンドだ。ピッチブックによると、ファンド組成に25カ月以上を要する場合もあるという。一方、大手や実績豊富な運用会社は14カ月ほどで資金を調達しており、24年の約15カ月より短縮した。

現状、プライベートエクイティー(PE)の取引が停滞しているため、従来型のファンドが投資家の資金を長期間拘束するという課題が浮上している。帳簿上の利益がファンド内にとどまり、ダイレクトレンダーや投資家はファンドの投資先企業の売却による分配を待つ状況にある。

ピッチブックのファンド戦略担当シニアストラテジスト、ヒラリー・ウィーク氏は 「大半のプライベート市場戦略は保有期間を延長しているため、新規のコミットメントを減らす必要がある」と述べている。

欧州の年金基金や大学の寄付基金など長期資金を抱える大口投資家が、中国のプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資に再び関心を示し始めている。長らく敬遠されてきた世界2位の経済大国だが、視界に入りつつあるようだ。

事情に詳しい複数の関係者によれば、カーライル・グループやウォーバーグ・ピンカス、PAGといった買収ファンドには、中国投資に関する新たな問い合わせが世界の大手投資家から寄せられている。非公開の情報だとして関係者が匿名を条件に語った。

ウォーバーグ・ピンカスのアジアPE部門責任者ヴィシャル・マハデヴィア氏は最近のインタビューで、今こそ中国に戻る「絶好のタイミング」だと主張し、「中国は世界2位の経済大国であり、分散型のグローバルポートフォリオを構築する上で拠点を持つことは賢明」との考えを示した。

野村総合研究所の調査によると、純金融資産保有額が1億円以上の「富裕層」と5億円以上の「超富裕層」を合わせた世帯数は23年で165.3万世帯と21年から11.3%増えた。同資産額は合計469兆円に上る。近年の株価上昇を受け資産が急増した「いつの間にか富裕層」が1-2割程度存在すると推定している。

日本では2001年からDCが始まりましたが、米国では日本の企業型DCに相当する401(k)プランは1978年から導入されています。米国は日本よりも長いDCの歴史があり、制度の普及とともに家計の有価証券の保有が拡大したと言われています。

もう一つあまり知られていない理由として、有価証券を担保としたローンの認知度が高いという点もあります。特に富裕層の間では急に資金が必要になったときも、資産をそのまま運用しながら証券担保ローンを使って資金を調達する方法が一般的に知られています。運用している有価証券を売却したり、預貯金を取り崩したりする必要がないので、資産運用の効率性をより高めようとする狙いがあるわけです。

日本銀行の利上げをきっかけに住宅ローンの適用金利なども上昇していますが、証券担保ローンの金利負担も増す可能性はあるのでしょうか。

一般的に証券担保ローンは、固定金利ではなく変動金利です。金融情勢の変化を受けて、金融機関が適用金利を変更する可能性がある点はあらかじめご理解いただきたいと思います。

証券担保ローンの金利水準は金融機関によって異なりますが、野村信託銀行の証券担保ローン「野村Webローン」の場合、適用金利は2025年9月1日現在で年1.90%(変動金利)です。銀行のカードローンのような無担保ローンと比べると、有価証券を担保に差し入れる必要はありますが、比較的低い金利水準で融資を受けられる場合が多いのではないかと思われます。

以上のように、証券担保ローンのメリットとリスクを説明してきました。日本ではまだ、借入れに対してマイナスイメージを持っている方が多いかもしれませんが、証券担保ローンを上手に活用し、資産と負債を最適なバランスにコントロールすることで、資産寿命を延ばすことができる可能性があります。証券担保ローンを知っておくことで、将来のさまざまなライフイベントにも柔軟に対応できる選択肢が広がると思います。

9月には少なくとも2本の分析リポートが発表され、AIを巡る動きがバブルに類似しているとの見方が示された。アジーム・アザー(Azeem Azhar)氏の「Is AI a Bubble?(AIはバブルか)」、GQGパートナーズの「Dotcom on Steroids(ドットコムとステロイド)」だ。こうした真剣な診断は、皮肉にも「バブル懸念」が世間でやや沈静化した直後に出てきた。

四半世紀前のドットコムバブルとの比較は避けられないが、今回の状況は当時とは心理的に異なるように感じられる。2000年当時の米国は世界的に無敵感が強く、楽観と熱狂が至る所にあふれていた。これに対し、現在のAIを巡る熱狂は、むしろ集団で救いを求めるような感覚に見える。

ただ、ドットコムバブルは史上最も過剰な株式投機だった。AIバブルはそこまで極端ではないにせよ、株価の過熱感は共通している。2000年のピーク後に株価は約70%下落した。今回は60%の下落で済めば投資家がハッピーかといえば、そんなはずはない。

経済史家チャールズ・キンドルバーガーが示した典型的なバブルのプロセスは以下の通り。

- 金融緩和がバブルの土台を作る

- 借り入れ拡大が投機を加速させる

- 資産価格が割高になる

- 説得力のある「物語」が高値を正当化する

これに照らすと、現在のAI市場にも多くが当てはまる。資金調達環境は依然として緩く、AIの将来性を裏付ける物語は強固に見える。しかしGQGは、かつて無敵と見なされていた企業が、利益が伸び続けているにもかかわらず着実なバリュエーション低下に直面していると指摘し、アドビ(Adobe)の例を挙げている。

GQGによれば、ハイパースケーラーの設備投資はEbitda(利払い・税金・減価償却・償却控除前利益)の50-70%に達しており、2000年の通信バブル期のAT&T(72%)や14年のエネルギーバブル期のエクソン(65%)と同水準にある。

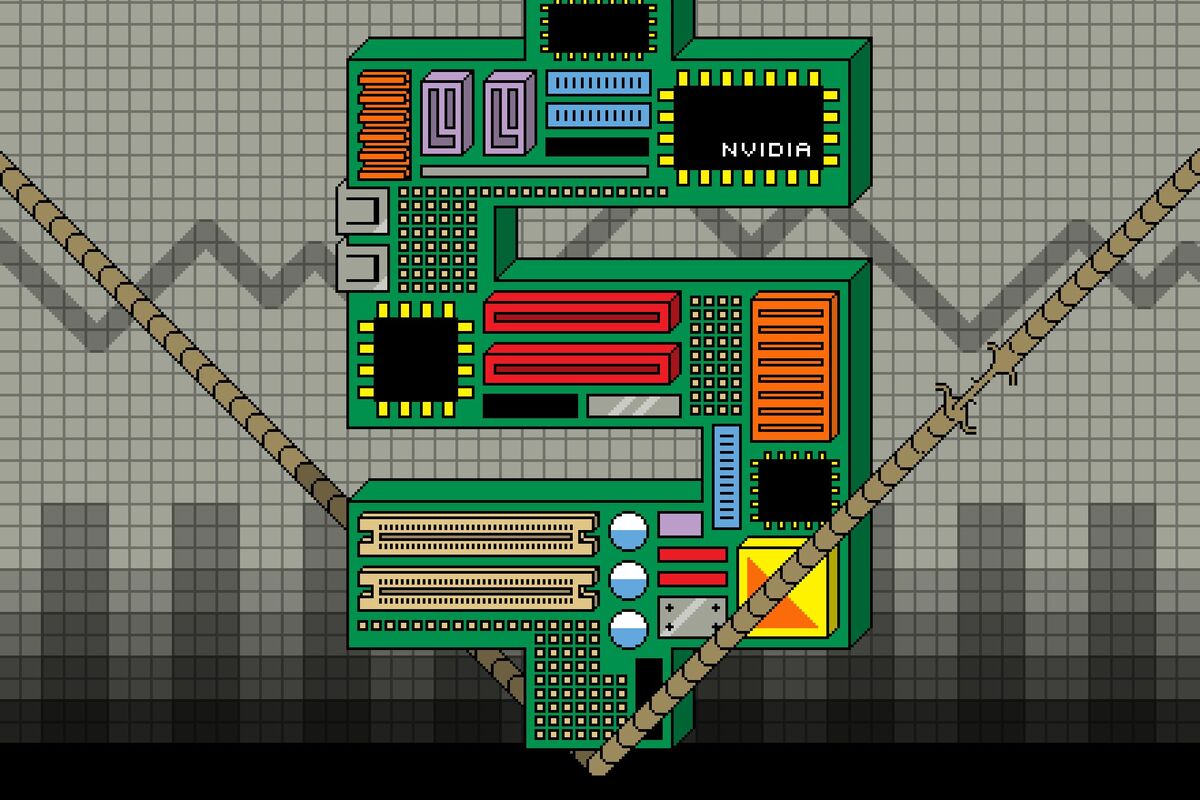

大手クラウドサービス提供者は従来、自前のデータセンターを運営してきた。だがマイクロソフトは計算資源の確保で十分な体制を整えるのに苦戦している。このため、電力や半導体の調達といった課題をクリアしたネオクラウドからサーバーを調達し、対応を加速している。

マイクロソフトでクラウド事業を統括するスコット・ガスリー氏は「AI分野はまさに領土拡大競争の最中にある。容量の制約に縛られない決断を下した」と語った。

マイクロソフトはAI処理の一部をネオクラウドに委託する一方、自社施設への投資も積極的に続けている。1日にはウィスコンシン州ラシーンのデータセンター開発で第2期計画に着手すると発表。事情に詳しい関係者によると、この拡張により同拠点の電力供給能力は少なくとも90万キロワットに達し、一般的な原子炉1基に匹敵する規模となる。

| Fund | Strategy | Sept | YTD Return |

|---|---|---|---|

| Bridgewater Pure Alpha II | Macro | 6 | 26.4 |

| RV Capital Asia Opportunity Enhanced | Macro | -0.9 | 18.7 |

| Arini | Macro | NA | 17 |

| AQR Apex Strategy | Multistrategy | 4 | 15.6 |

| Coatue | Equities | 5.7 | 14.7 |

| DE Shaw Oculus** | Multistrat Macro | 3.5 | 14 |

| Anson Master Fund | Multistrat Equity | NA | 13.7 |

| Marshall Wace MN TOPS | Systematic | 0.5 | 13.7 |

| Dymon Multi-Strategy | Multistrategy | 1.2 | 13.1 |

| ExodusPoint | Multistrategy | 1.9 | 12.3 |

| DE Shaw Composite** | Multistrategy | 1.4 | 11.6 |

| Walleye | Multistrategy | 0.4 | 10.5 |

| BlackRock STA | Multistrategy | 1.3 | 11.4 |

| Man Strategies 1783 | Multistrategy | 2.4 | 10.1 |

| Balyasny | Multistrategy | 1.3 | 10 |

| Schonfeld Fundamental Equity | Multistrat Equity | 1.5 | 10 |

| Point72 | Multistrategy | 0.3 | 9.7 |

| Marshall Wace Eureka | Multistrategy | 1.3 | 8 |

| LMR | Multistrategy | -0.9 | 7.6 |

| Schonfeld Partners | Mulitstrategy | 0.5 | 7 |

| Bridgewater AIA Labs Macro | AI/Macro | NA | 6.5 |

| Citadel | Multistrategy | 0.2 | 5 |

| Winton Multi-Strategy | Multistrategy | 2.2 | 2.2 |

| **Through 9/26 |

AIの急速な進歩によって、最終的に雇用にもたらす影響への疑問が生じている。雇用主が人員を削減してコストを節減する余地が出てくるからだ。ウォール街の経営幹部らは少なくとも今のところ、AIは補助的なものだと捉えている。モルガン・スタンレーでは従業員の98%が何らかの生成系AIツールを利用できる環境にある。

「雇用の削減や人材の置き換えが起きるだろうかという疑問がある」とピッツィ氏は述べ、「恐らくはそうだ。しかし多くの場合は、生産性の向上でわれわれの成果が上がることになるだろう」と話した。

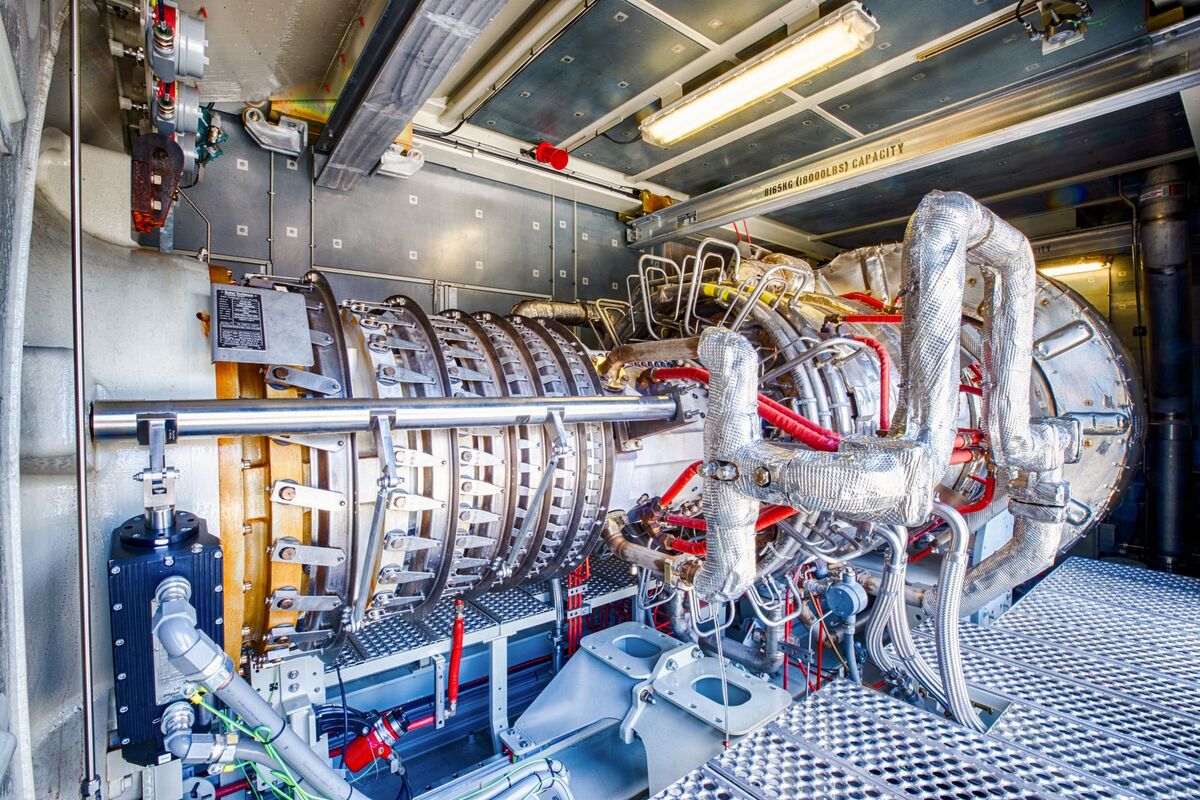

人工知能(AI)ブームの勝者探しで、意外な銘柄が急浮上してきた。老舗の米鉱業・建設機械大手キャタピラーだ。

黄色い油圧ショベルやブルドーザーで知られる同社は、9月を過去最高値で終えた。AI絡みの旺盛な電力需要により、あまり知られていないキャタピラーの発電用タービンへの需要を押し上げるとの思惑が背景にある。

半導体メーカーやソフトウエア銘柄の株価急騰で始まったAIブームは、その後データセンターや電力関連の銘柄に波及。足元ではAI経済の構築に巨額の資金が流れ込む中で、物色先の範囲がさらに広がっている。

ガムコ・インベスターズのガベリでポートフォリオマネジャーを務めるブライアン・スポンハイマー氏は「事実上の情報経済あるいはデジタル経済において、市場はマグニフィセント・セブン以外の勝者を渇望している」と話す。

キャタピラー株は9月に14%値上がりし、2023年12月以来の大幅な上昇率を記録。年初来の上昇率は32%と、ハイテク株中心のナスダック100指数の17%、マグニフィセント・セブンの19%を大きく上回っている。

AI需要が押し上げているのはタービンだけではない。オーウェン氏によれば、キャタピラーはデータセンター建設に不可欠な銅の採掘機械を販売しており、建設現場でのキャタピラーの建機需要も見込まれる。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)は先週、データセンター向けの需要を理由に、キャタピラー株の目標株価を495ドルから517ドルに引き上げた。これは1日終値から約8%の値上がりを見込んだ水準だ。

キャタピラーは「ソーラー・タービンズ」と呼ぶ発電事業の業績について内訳を開示しておらず、投資家が実態を把握するのは難しい。だが、BofAのアナリストは同事業について「キャタピラーで最も利益率が高く、成長見通しも強い」と述べている。

「キャタピラーは建設・鉱山機械メーカーの印象が圧倒的に強いが、発電事業は今後の1株利益(EPS)拡大局面でけん引役となる可能性が高く、投資家に最も理解されていない事業でもある」と、BofAのアナリスト、マイケル・フェニガー氏はリポートで述べた。

発電機器メーカーの中では、今年に入り株価が40%余り上昇しているバーティブ・ホールディングスのPERが36倍。GEベルノバは株価がおよそ倍に値上がりし、PERは53倍に達している。キャタピラーは、マイクロソフトやエヌビディアといった大手のAI関連銘柄と比べても割安だ。

米テキサス退職年金基金(TMRS)の最高投資責任者(CIO)、ヤップ・キム氏はこの15年間は高水準のリターンが続いたが、今後の道のりははるかに複雑になるだろうとし、「昨日のプレイブック(戦術)は明日には通用しない」と強調した。

年金基金や政府系ファンド(SWF)、ファミリーオフィスなどはこれまで、リミテッドパートナー(LP)としてプライベート資産ファンドに投資してきた。しかし現在は、投資した資金を回収しにくい状況にある。

シンガポールSWF、GICの顧問ジェフリー・ジェンスバキジ氏は、公開市場が堅調でなければ、プライベートエクイティー(PE)ファンドは投資先企業を高値で売却できず、新規投資余力も生まれないと解説。

同じくシンガポールのSWFであるテマセクのディルハン・ピライCEOも、「非公開企業はより長く非公開のままでいる」と述べた。

TMRSのキム氏は、流動性が潤沢だった2021年設定のファンドについて、過度のリスクと高値買収が目立ったと指摘。資金はこうした過去の案件に縛られ出口を見つけられずにいる。

AIの変革

サミットでは人工知能(AI)も主要な議題となった。米クオンツヘッジファンド、ワールドクオント創業者で会長のイーゴリ・トゥルチンスキー氏は、自社が今後3-4年で100万体のAIエージェントを活用し、効率を100倍向上させることを目指していると述べた。

同氏は1日のパネル討論で「われわれはAIや言語モデル、エージェント、エージェント型システムを全ての業務に組み込み、1000人を支援している」と語った。

事情に詳しい関係者によれば、現職および元従業員が約66億ドル相当の株式をスライブ・キャピタルやソフトバンクグループ、ドラゴニア・インベストメント・グループ、アブダビ拠点のMGX、ティー・ロウ・プライスなどの投資家グループに売却した。非公開情報だとして匿名を条件に語った。OpenAIはこれまで、ソフトバンクグループ主導の400億ドル規模の資金調達ラウンドで3000億ドルと評価されていた。

大手テクノロジー企業も、かつてない規模の投資を支えるため、借入依存を強めている。例えばメタは、ルイジアナ州に計画中のデータセンター群の建設資金として、260億ドルの融資枠を確保した。この施設は用地面積がマンハッタン島に匹敵する規模になる見通しだ。JPモルガン・チェースと三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、バンテージ・データセンターズによる大規模データセンター建設計画を支援するため、総額220億ドルの融資を主導しているという。

コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーは9月に公表した年次報告書で、AI企業は需要拡大に伴うコンピューティング能力の確保に向け、2030年までに年間で計2兆ドルの収入が必要になると指摘した。しかし実際には、その水準を8000億ドル下回る可能性が高いと予測している。

ヘッジファンド運営会社グリーンライト・キャピタルの共同創業者、デービッド・アインホーン氏は「惜しげもなく投じられる資金の額は非常に極端であり、理解するのが全く難しい」とし、「今のサイクルを通じて膨大な資本破壊が起きる可能性は十分ある」と警鐘を鳴らした。

時代を象徴する動きとして、実績の乏しい企業にも投資熱は波及している。オランダのアムステルダムに拠点を置く新興クラウド企業ネビウスは、2024年にロシアのインターネット大手ヤンデックスから分離独立したばかりだが、最近マイクロソフトと最大194億ドル規模のインフラ契約を結んだ。

データセンター投資の熱狂の陰で、AIが本当に収益をもたらすのかという懸念は根強い。8月にはマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者が、AI導入に取り組む企業の95%が投資を回収できていないとの調査結果を公表し、市場に衝撃を与えた。

最近では、ハーバード大学とスタンフォード大学の研究者が、その理由について一つの仮説を提示している。従業員がAIを使って「見かけ倒しの成果物」を生み出しているというのだ。つまり、一見すると完成度の高い成果物のように見えるが、実際には業務を前進させる中身を欠いたAI生成コンテンツだという。

AIはこれまで、生産性向上の点で不可欠なツールになると期待されてきた。しかし、ハーバード大学とスタンフォード大学の研究者によると、こうした「見かけ倒しのAI成果物」が広がることで、大手企業では年間数百万ドル規模の生産性損失が生じている可能性がある。

オープンAIのサラ・フライア最高財務責任者(CFO)は昨年、同社が月額2000ドルのAIサブスクリプション導入を検討しているとの報道について問われ、「あらゆる選択肢を排除したくない」と発言。「博士号レベルの知識を持つアシスタントのようにあらゆる場面で助けてくれるなら、その価格設定にも十分な妥当性がある」と語った。

一般に、バブルが崩壊するのは、投資家が自らの期待が過大だったと気づいたときだ。その前段階では、過熱した楽観が熱狂へと転じ、誰もが高値圏で買いに走る局面が生じる。その後、企業業績の悪化などを背景にした緩やかで長期的な売りや、見通しを一変させる突発的な出来事が起き、投資家が一斉に市場から退避するきっかけとなる。

1月下旬には、AIバブルがすでに崩壊したのではないかとの懸念も広がった。中国のディープシークが、相対的に安価なコストで構築したとされる高性能AIモデルを発表し、市場を揺るがせたためだ。ディープシークの急速な成功を受け、テクノロジー株は総額1兆ドル規模の売りに見舞われ、AI関連の代表銘柄であるエヌビディアは1日で17%急落した。

ディープシークの一件は、AI分野への過大な投資が抱えるリスクを浮き彫りにした。それでも、シリコンバレーの勢いはほとんど衰えなかった。その後の数カ月でテクノロジー企業は再び巨額のAI投資計画を拡大し、投資家もこうした動きを後押しした。エヌビディア株は4月の安値から急反発し、過去最高値を更新。9月末時点で時価総額は4兆ドルを超え、世界で最も価値の高い企業となった。

「インターネット・バブルとの類似点は多いと思う」と語るのは、オープンAIの会長であり、企業価値100億ドルのAIスタートアップを率いるブレット・テイラー氏だ。ドットコム時代と同様、脚光を浴びる企業の中には淘汰されるところも確実に出てくるだろう。だがテイラー氏は、1990年代後半のアマゾン・ドット・コムやグーグル(現アルファベット)のように、長期的に成長を遂げる大企業も必ず現れるとみている。

市場関係者が指摘するように、現在のAIブームにはドットコム期とは異なる重要な点もある。第1に、潮流の最前線に立つ主要企業が総じて健全で安定していることだ。 大型テクノロジー企業7社「マグニフィセント・セブン」の多くは、長年にわたり事業を確立してきた巨大企業であり、S&P500種株価指数の利益成長の大部分を支えている。 これらの企業は強固な収益構造を築き、潤沢な現金を抱えている。

懐疑的な見方も残るが、AIの普及は急速に進んでいる。オープンAIの「ChatGPT」は週間利用者数が約7億人に達し、史上最も成長の速い消費者向け製品の一つとなっている。同社は最近、従業員による保有株売却を支援する取引を完了した。それに基づくと、企業価値は5000億ドル(約73兆7000億円)に膨らみ、イーロン・マスク氏のスペースXを抜いて世界最大のスタートアップとなった。

メタは今年、AIに巨額投資を行ってきた。マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)は、AI技術が人々の生活やオンラインでの交流を変えると見込んでいる。メタのAIチャットボットは月間利用者が10億人を超え、消費者が同社のAIと接触する主要な手段となっている。

AIモデルや製品の構築に必要なインフラに数百億ドルを投じる一方で、メタは広告事業の強化にAIを活用する方法も模索してきた。広告はメタの収益のほぼ全てを占め、AI投資の原資にもなっている。

今回のターゲティング変更が、今後の利用者とメタのチャットボットとの関わり方にどう影響するかは不透明だ。大手テック企業のチャットボットは、医療相談や資産運用アドバイス、宿題の手伝い、さらには恋愛相手の代役まで、幅広い個人的ニーズに使われている。

メタはこのターゲティング機能を世界的に展開する予定だが、英国、欧州連合(EU)、韓国は初期段階では除外し、規制当局の審査を経てから追加する見込みだ。特にEUは、データプライバシーへの懸念を理由に、メタのAI製品に厳しく対応している。

匿名を条件に述べた同関係者によると、カーライル・グループやフランクリン・テンプルトン、ステート・ストリートも現地事務所の設立を検討している。こうした動きは、ブラックロックがクウェート進出を決めたのに続くもので、近年ドバイやアブダビ、リヤドに後れを取っていたクウェートの金融セクターを強化する狙いがある。

何を改善すべきだと思うか複数回答で尋ねたところ

▽「研究に割ける時間」が最も多く69%

▽「予算」が62%

▽「人材」が43% と続きました。

そして、時間やお金がないせいで「研究職を続けられない」と思ったことがあるかという質問に対しては、「ある」と回答した研究者がおよそ6割に上り、日本の研究現場が抱える課題の深刻さが浮き彫りになりました。

ブラックストーンやアポロ・グローバル・マネジメントといった大手の資金提供により、新興国市場におけるプライベートレンダーの取引は過去最大の年となる勢いだ。グローバル・プライベートキャピタル協会(GPCA)によると、2025年前半には117億ドル(約1兆7500億円)が投じられ、既に24年通年の水準に迫っている。

今年は湾岸地域の力強い成長に加え、インドや東南アジア、東欧で過去最大規模のプライベート取引が行われている。投資家が米国資産の代替先を探す中、KKRやアレス・マネジメントといった大手は、新興国への関心が再び高まっている状況に注目している。

GPCAの調査担当マネジングディレクター、ジェフ・シュラピンスキー氏は「より大規模な資金を投じるグローバルプレーヤーが増えている」と指摘。「過去10年にプライベートクレジットが急速に拡大した米国と比較すれば、新興国はまだ初期段階にあるが、全体として成長しているのは確かだ」と述べた。

一部のプライベートクレジットの貸し手は、今年に入るまで欧州と北米以外にはあまり進出してこなかった。新興国はリスクが極めて大きく、習熟には制度面での非常に高い専門知識が必要と見なされていたためだ。だが記録的な規模の取引がそうした見方を変え始めており、アナリストらは今後さらなる拡大を見込んでいる。

機関投資家調査によると、新興国は世界の国内総生産(GDP)の半分を占めるが、1兆7000億ドル規模のプライベートクレジット市場では10%未満にとどまっている。プライベート資金の流入が増えれば、新興国における企業拡大やインフラ整備を後押しする代替的な資金源となり得る。

プライベートクレジット投資家は、新興国への進出によりポートフォリオを分散できるほか、リターンも向上する可能性がある。新興国の株価は今年に入り23%上昇。ハードカレンシー債券のリターンは約9%だ。

ジェムコープ・キャピタルのパートナー、プラナブ・カマー氏は「新興国市場の強固なファンダメンタルズに投資家はようやく注目し始めている。プライベートクレジットの配分を分散させる手段として、新興国を活用しようをする動きが見られる」と述べた。

そのシナリオは概ね現実となったが、世界的な覇権争いの途上で奇妙な展開が起きた。AIトレードは想定外の広がりを見せ、市場のお気に入りだった一握りの大型ハイテク株を超えて拡大したのだ。2023年初以降、70%を超えるS&P500種株価指数の値上がり分のうちマグニフィセント・セブンは半分超を占める。だが、マグ・セブンばかりに注目した投資戦略では、ブロードコム、オラクル、パランティア・テクノロジーズといったAI時代に成長が期待される企業を取りこぼしてしまうことになる。

アーティザン・パートナーズのアンテロ・ピーク・グループでポートフォリオマネジャーを務めるクリス・スミス氏は「マグニフィセント・セブンがモバイルやインターネット、電子商取引(eコマース)といった過去の技術サイクルで勝者となったからといって、今回も勝つとは限らない」と指摘。「次の勝者はAIを通じて大規模かつ制約のない市場に取り組む企業であり、将来的にマグ・セブンを上回る規模に成長するだろう」と述べた。

そのためウォール街では目下、真の勝者を捉えようと、マグ・セブンに代わるさまざまなバリエーションが提案されている。エヌビディア、マイクロソフト、メタ、アマゾンの「ファブ・フォー」への絞り込みを唱える向きもある。シーポート・リサーチのチーフ株式ストラテジスト、ジョナサン・ゴラブ氏は、テスラを外した「ビッグ・シックス」を提唱する。また、メリウス・リサーチのベン・ライツェス氏はマグ・セブンにブロードコムを加えた「エリート・エイト」を推している。ブロードコムは現在、時価総額で米国7位の企業だ。

だが、そのどれもAIトレード全体を捉え切れていない。例えばオラクルの株価は、AI関連クラウド事業の急成長を背景に年初来の上昇率が75%を超える。AIソフト需要増の追い風を受けるパランティアの株価は今年135%高と、ナスダック100指数構成銘柄の中で断トツ首位の値上がり率だ。

フィデリティ・インベストメンツのグローバルマクロ担当ディレクターのジュリエン・ティマー氏は「企業は無視できないほど大きくなることがある」と指摘。「AIのストーリーが進展する中で、新たな勝者が旧来の勝者に取って代わる可能性がある。たとえ既存の勝者が引き続き堅調であってもだ」と続けた。

次世代のリーダー候補として、ウォール街のプロは多数の企業を挙げているが、今回の取材で特に頻繁に名前が出た企業があった。半導体の受託生産大手、台湾積体電路製造(TSMC)はオラクルやブロードコムと並びAIエコシステムに不可欠な存在とみられている。またパランティアは、セールスフォースやアドビといった従来のソフトウエア大手が取り残されているとの見方を払拭できない中で、数少ないAIソフト分野の勝者とされている。

一方で、「もはやマグニフィセントとは言い難い」銘柄として最も多く言及されるのはアップルとテスラだ。アップルは他の巨大テック企業ほどの成長を遂げておらず、AI分野でも大きく後れを取っているとみられている。テスラは販売減速や競合の台頭で電気自動車(EV)事業が大きな圧力にさらされている。

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。