機関投資家動向

日銀は19日、デフレ対策の一環として2010年に開始し、13年以降の異次元金融緩和で購入規模を拡大した日本株のETFを売却すると発表。保有額は簿価で37兆1000億円、時価では80兆円超に上ると推定される。

道外では東京メトロや仙台市地下鉄など各事業者が冷房車を導入。JR北海道も一部を除き冷房車を運行するが、札幌はゴムタイヤ方式が壁となっている。

例えば南北線車両は1両当たりゴムタイヤが16輪ある。市によると積載重量は1輪3トンで、総重量の上限は48トン。鉄の車輪で走る一般的な地下鉄より大幅に小さい。南北線の車体は23~26トンあり、乗客(定員143人、最大378人)の重さを踏まえると、1トン程度とされる車両用の冷房装置を追加で取り付ける余裕はないという。

ゴムタイヤは騒音が小さく、1971年の導入時は画期的とされた。市交通局は「当時はここまで温暖化が進み、冷房が必要になるとは想像していなかったのだろう」とみる。

市は2030年度から南北線車両を順次更新し、車体の素材の軽量化などでゴムタイヤ方式の冷房車導入も想定する。市交通局車両課の佐渡宏之課長は「それまでの間、少しでも乗車環境が快適になるよう努めたい」と語る。

円は主要10通貨の中で年初からのドルに対するパフォーマンスが最も悪い通貨の一つで、わずか6%程度の上昇にとどまっている。円と比較されることの多いスイスフランは同期間に13%以上上昇している。

外為どっとコム総合研究所の神田卓也調査部長は「日銀が利上げするといっても、実質金利がこれだけ低いとなかなか円が上昇していく姿は描きづらいという見方もある」とし、「強弱に対する見方が対立している状況ではある」と述べた。

16日時点のCFTCデータによると、ヘッジファンドは日銀金融政策決定会合の数日前に円の売り越しを5万8811枚に拡大させた。一方、アセットマネジャーは円に強気のポジションをやや減らしたが、7万1162枚の買い越しを維持した。

足元のポジションの乖離は12年以来の大きさで、今月初旬に記録した07年以来の水準に近い。

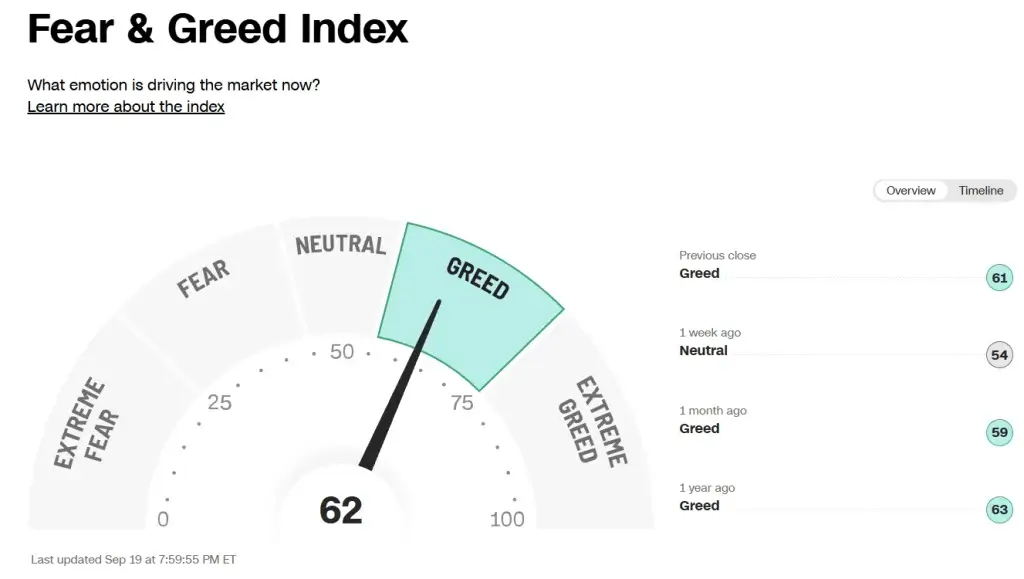

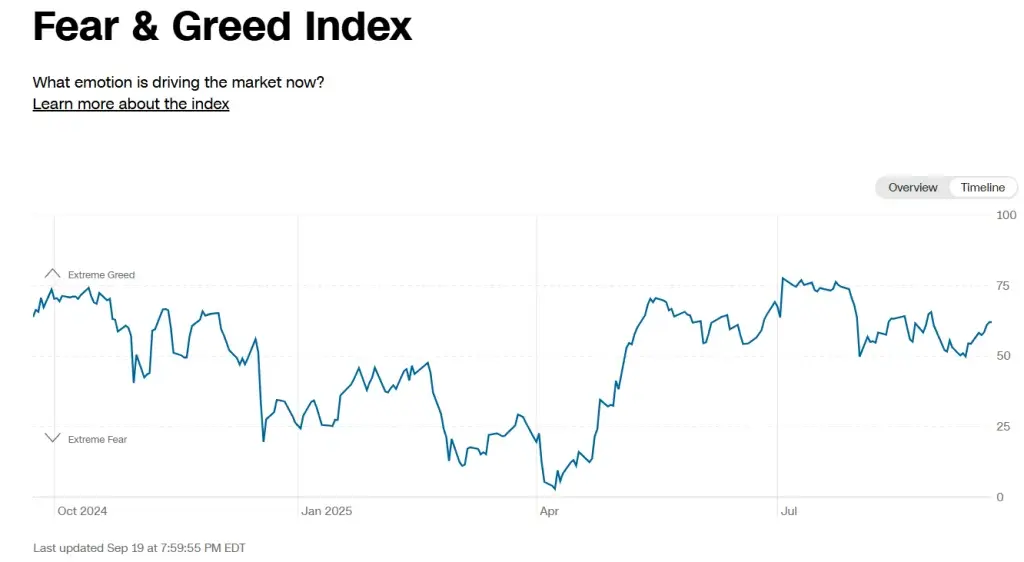

ゴールドマン・サックス・グループのヘッジファンド担当責任者トニー・パスクァリエッロ氏は、大型テック企業を中心に株価が再び最高値を更新している中、投資家は「責任ある強気姿勢」を取るべきだと述べている。

同氏によると、景気加速局面かつ株価が最高値付近にある中で米連邦準備委員会(FRB)が利下げを行ったケースでは、歴史的に見ても好結果につながっている。パスクァリエッロ氏は顧客向けリポートで、株式の主要トレンドは依然として上向きだとして、「だからこそ、自分が持ちたい銘柄を持つべきだ」と記した。同氏自身はラッセル2000指数よりもナスダック100指数を選好しているという。また、オプション市場を活用して、テールリスクを管理することも勧めた。

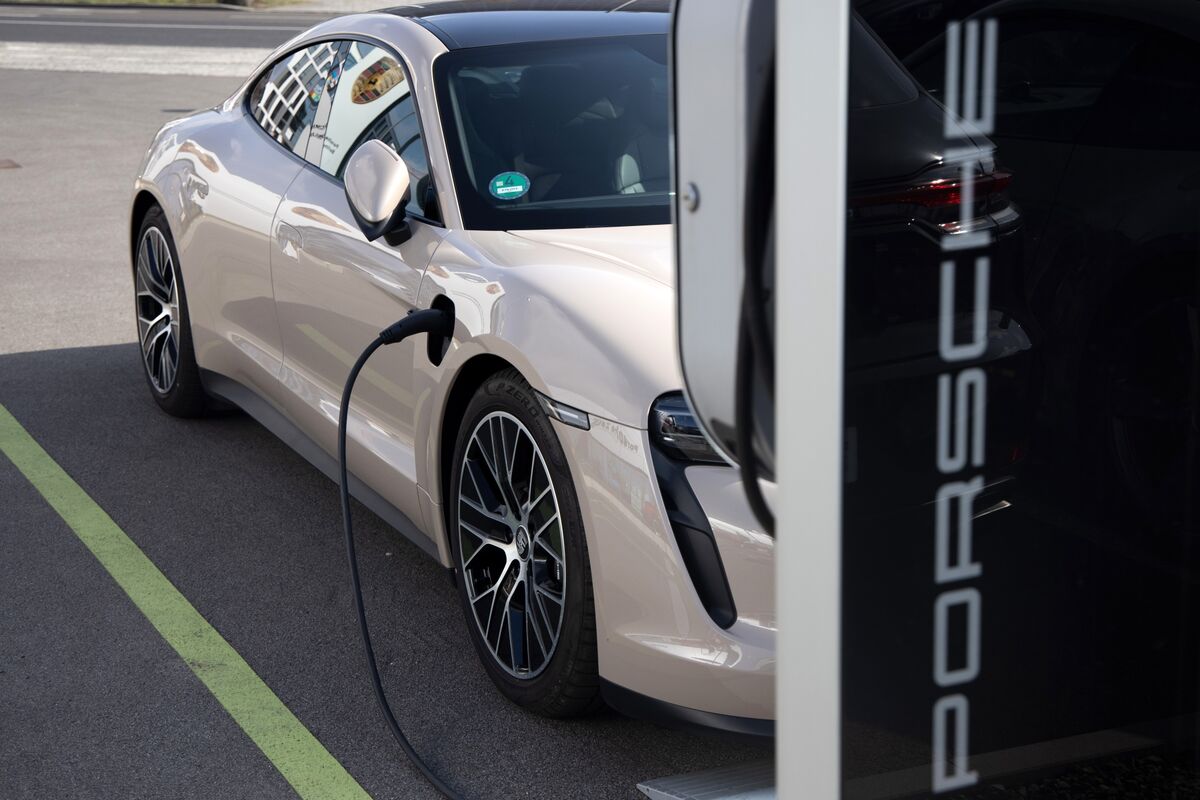

ハンブルク近郊を拠点とする独立系の自動車アナリスト、マティアス・シュミット氏は、自動車を購入する側は「高級EVにほとんど価値を置いていない。ポルシェはこれに気づき、利益率の高い内燃機関モデルに再びかじを切った」と説明した。

資産家ケン・グリフィン氏率いるシタデルでは、ヘルスケア株のトレーディングチームが約5000万ドル(約74億円)の損失を出した。このチームにいたリッキー・メワニ氏はバリアズニーのマルチストラテジーファンドに移籍することになったと、複数の関係者が人事に関する話であることを理由に匿名で明らかにした。

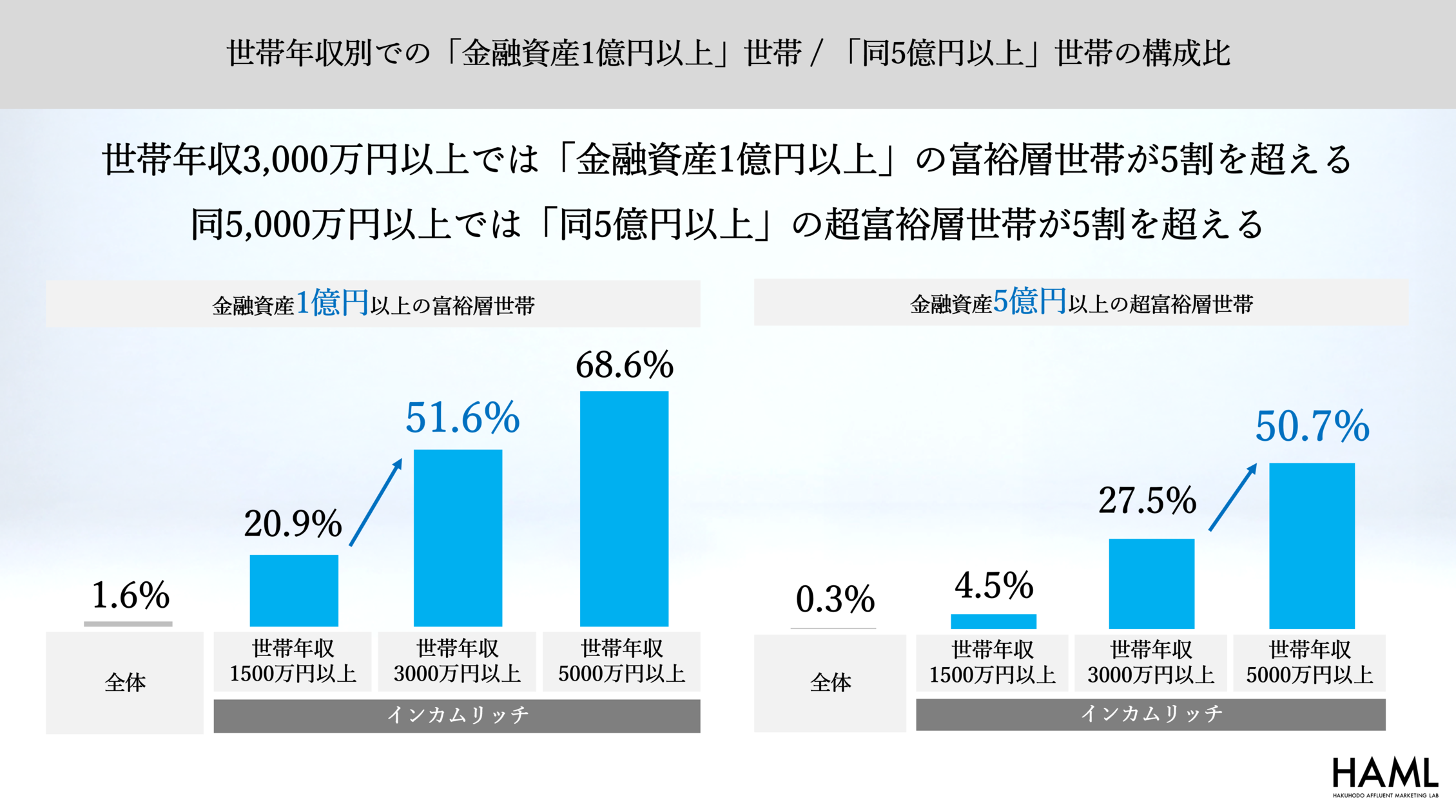

- インカムリッチの世帯年収別に「金融資産1億円以上(資産富裕層)」の割合を見ると、世帯年収3,000万円以上では51.6%、世帯年収5,000万円以上では68.6%にのぼった。「世帯年収1,500万円以上」とは差が見られ、インカムリッチは「世帯年収3,000万円以上」を境にウェルスリッチ化することが明らかになった。

- 世帯年収5,000万円以上では「金融資産5億円以上」の割合も50.7%にのぼっており、「超富裕層」世帯が半数を超える結果

- 世帯年収別の職業属性を見ると、「会社経営者・役員」の割合は世帯年収3,000万円以上で18.0%、同5,000万円以上で20.9%と、こちらも「世帯年収3,000万円以上」を境に急増する傾向が見られた。

経営・戦略コンサルティング業界で「ビッグスリー」と呼ばれる、マッキンゼー(McKinsey)、ベイン(Bain)、ボストン・コンサルティング・グループ(Boston Consulting Group:BCG)は近年、従業員数の伸びが鈍化または減少している。

コンサルティングアナリストでケネディ・インテリジェンス(Kennedy Intelligence)のマネージングパートナーであるトム・ローデンハウザー(Tom Rodenhauser)氏も、戦略コンサルティングの衰退は循環的なものではなく構造的な変化だと考えている。

今回の特徴は、劇的に変化するサイクルではないことです。急激な回復で元に戻ることはありません。根本的な変化が起きているのです。

ミアン氏は、この業界は、太い底辺と細い頂点を持つピラミッドモデルから、エントリーレベルとシニアレベルの従業員が少なく、中堅層が厚いモデルへと移行していると考えています。彼は、この変化にはいくつかの理由があると考えています。

- 需要の変化。 大手戦略コンサルティングファームが過剰に採用を行った際、企業の適切な戦略を見出すという点で多くの進展がありました。そのため、戦略コンサルタントの需要は低下していると、ミアン氏は述べました。

- より専門的な知識を求めている。 テクノロジーコンサルティングのような、より専門的な分野のコンサルティングでの採用が近年増加しています。これは、コンサルティングファームが、より多くの経験や特定の分野の知識を持つ人材を求めていることを反映していると、ミアン氏は述べました。 「これらのファームは、これまで以上に経験と専門知識を重視しています」と彼は付け加えました。「そのため、ある年に特定のオフィスで9人か10人を採用するとしても、そのうちの半分だけが学部卒のアナリストで、残りはそうではないかもしれません。」

- AI。 多くの雇用主と同様に、コンサルティング会社もコストを削減し、人工知能に傾倒しています。ミアン氏は、AIが今後のエントリーレベルの採用に大きな役割を果たす可能性があると述べています。 Revelioの分析によると、コンサルティング業界はAIの影響を最も受ける業界の一つで、業務の45%が人工知能によって実行される可能性があることが分かりました。 「ですから、将来的にアナリストの採用を削減する可能性はありますか?間違いなくあります」とミアン氏は述べ、ジュニアレベルの人材が最もリスクにさらされていると考えていると付け加えました。

https://datawrapper.dwcdn.net/bhwKL/2/ - より狭き門となったパートナーへの道。 ミアン氏は、業界内の人々との会話を引用し、トップファームで業績評価基準が引き上げられていると述べました。

一部のファームは、以前よりもパートナーへの昇進を減らしています。例えば、マッキンゼーは、2024年に約200人のパートナーを輩出したと報じられており、これは2021年に輩出した新規パートナーの約半数です。

デロイトの英国部門は、今年60人のパートナーを昇進させましたが、これは昨年の数から25%減少しています。

カーミッシュ氏は、ベインが採用プロセスを「洗練」させ、潜在的な採用候補者の間で特定の特性を探していると述べました。同社は、コンサルタントがクライアントと効果的に仕事ができるようにするEQ(心の知能指数)と、彼が「技術的好奇心」と呼ぶものを求めています。「私たちは、人々が常に『ここにAIをどう応用できるだろうか?』と考えることを求めています」と彼は述べました。「私たちは、そのようにまず考えるという生来の性向を持つ人々を求めています。そうすることで、彼らは以前よりも早く、より創造的に仕事をこなすことができるからです。」

世界最大の株式デリバティブ(金融派生商品)市場であるインドで、高速トレーディングを手がける金融各社が新卒採用者の給与を急速に引き上げている。当局による規制強化が進む中でも、その勢いは衰えていない。

事情に詳しい複数の関係者によると、アムステルダムに本社を置くIMCトレーディングは今年、インドで新卒者に月額最大125万ルピー(約210万円)を提示。2024年の水準から3倍に跳ね上がったという。

個人投資家の損失抑制に向けた規制強化で、デリバティブ取引は昨年のピークから40%余り減少した。しかし、こうした積極的な採用と破格の給与水準はなお続いている。

その背景には、世界最大の取引規模を誇る株式デリバティブ市場がもたらす巨大な収益機会がある。アルゴリズムを用いた自己勘定取引部門や外国ファンドは、24年3月までの1年間だけで70億ドル(約1兆円)の粗利益を上げた。

アクイス・サーチでクオンツおよびトレーディング技術に関する採用の共同責任者を務めるダニエル・ヴァズ氏は「利益を生み出すトレーダーの需要は相変わらず強い。毎月のように新規デスク設置の問い合わせがあり、インドでは一流のトレーダーやクオンツリサーチャー、トレーディングシステムエンジニアの獲得競争が激化している」と話す。

事情に詳しい複数の関係者の話では、ベンガルールに本拠を置くオプティマス・プライム・セキュリティーズ・アンド・リサーチは最近、高速取引事業を拡大。医療や教育テクノロジー分野で事業を展開するビラキア・グループも、ミニックス・ホールディングスを通じて同様の事業拡大を計画しているという。

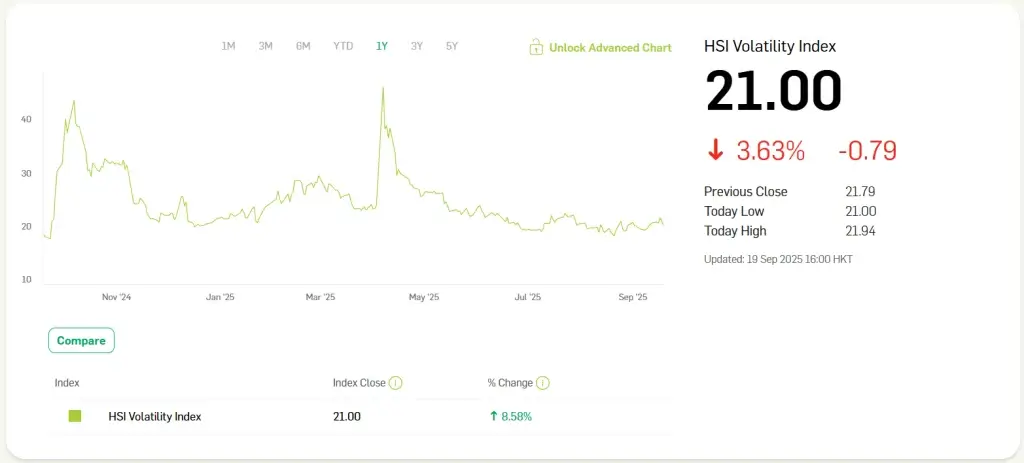

ウォール街のヘッジファンドの間では、株価指数と構成銘柄のボラティリティー(変動性)の乖離(かいり)に着目し、利益を狙う「ディスパージョン・トレード(分散取引)」オプション戦略の人気が高い。だが一部の投資家に逆張りの動きが出始めた。

ヘッジファンド運営会社QVRアドバイザーズでマネジングパートナー兼共同最高投資責任者(CIO)を務めるベン・アイファート氏は、この種の取引が「極めて過密になっている」との認識を示し、「大手ポッドショップ(マルチマネジャー型ヘッジファンド)が大規模な分散取引を行っている」と指摘する。

- 「論文で出た技術が数カ月後には車に実装されるのが海外のスピード。アカデミックの人材は時に社員より知見がある」。学会会期中は学生らとの会食もハシゴし、時に口説く。「どこもやっている。これは採用戦争だ」

- 争奪戦はグローバルだ。「オンラインで一度お話ししませんか」。2022年1月、東京大学の博士学生である大川武彦が受け取ったメールの差出人は米メタの採用担当者だった。動画を通じ人間の動作を機械に理解させる研究をする大川に、国際学会で注目したという連絡だった。

- オファーを受け、半年以上にわたってシアトル近郊の研究所でインターンに参加した。「ビッグテックは社会的インパクトも大きく、夢がある」と感じている。

- 「海外のトップ研究室からビッグテックに行けば、年収は数千万円から億近くも目指せる」。早稲田大学修士学生の西澤大樹は「照準は世界」と言い切り、メタに行った研究室の先輩を追い海外での博士進学を目指す。

- 文部科学省が8月に開いた中央教育審議会の大学院部会では、「博士号を持つ人材しか就けないポジションを企業が設けるべきだ」と大学教授の委員が苦言を呈した。博士人材を産業界がきちんと待遇できていないとの指摘だ。

- ベンチャーキャピタルのビヨンドネクストベンチャーズ(東京・中央)では博士を投資家として積極的に採用。代表の伊藤毅は「海外のように博士に憧れて博士を目指す社会にしたい」と意気込む。進学塾「SAPIX」を運営する日本入試センターでは教師として採用するなど、理系研究職以外での引き合いは少しずつ増えている。

- 民間で活躍する博士の少なさが日本の停滞を招いた――。そんな反省から、経済産業省と文部科学省は3月、企業に博士の採用・活躍促進を指南するガイドブックを公表した。学生が迷いなく博士課程に進み就職できる環境整備へ旗を振る。

- ビズリーチは博士号を持つ社会人と学生がマッチングし、OB・OG訪問ができる仕組みを立ち上げた。「博士がほしい企業は増えても、認知されないままでは学生は博士課程に進まない」と新卒事業部事業部長の藤田拓秀。

ヘッジファンド運用会社のキューブ・リサーチ・アンド・テクノロジーズ(QRT)は、自社のヘッジファンドに投資する一部社員に対し、顧客と同様の成功報酬を課す制度を導入した。

今回の決定の対象はシンガポール拠点の社員で、世界全体の従業員の5%未満にとどまると関係者は述べた。ロンドンを本拠とするキューブの従業員は約2000人。同社の看板ファンドである「キューブ・ファンド」や暗号資産に特化した「モビウス」、中国に特化した「ダオ」はいずれも35%の成功報酬を課している。同社の広報担当者はコメントを控えた。

マルチストラテジー型ヘッジファンドでは、社員に自社ファンドへの投資を促し、運用成果の恩恵を共有させることでインセンティブを与えるのが一般的だ。こうした投資機会は採用時や人材の定着を図る上で重要な特典となっている。

キューブは2018年初めにクレディ・スイス・グループから分離して独立。クオンツ取引を起点に、現在では運用資産360億ドル(約5兆2700億円)超規模の大手マルチストラテジー・ヘッジファンドに成長した。同社の主力ファンドである「キューブ」と「トーラス」は今年に入り15%超のリターンを記録。「プリズム」も損失を取り戻し、プラスに転じているという。

米国の有力ベンチャーキャピタル(VC)である「アルムナイ・ベンチャーズ」は、日米のスタートアップに1億ドル(約150億円)規模を投資する。日本の大学発新興などに全体の5割以上を使う。核融合や量子、ロボティクスなど先端技術を持つ企業を発掘する。

アルムナイ・ベンチャーズは2014年設立で、これまで米国のスタートアップ中心に1200社以上に投資してきた。運用資産は総額で1500億円を超えるという。

同VCは投資した日本のスタートアップに対して米国市場進出を手助けする。事業拡大に向け、米スタンフォード大などの卒業生や米国の個人投資家など、同VCが持つネットワークを生かす。米スタートアップの日本市場の開拓も支援する。

経産省は、米カリフォルニア大学バークレー校のアクセラレーター(起業家育成組織)、スカイデックとの連携を発表する。日本でのスタートアップ支援プログラムを後押しする。

―日本の大手企業によるCVCやイノベーションセンターの設立が相次いでいます。大企業とスタートアップのコラボレーションはどうすればうまくいきますか。

まず企業はCEOトップダウンでリーダーシップを持つことが重要です。そして、担当者に具体的な役割を担わせること。次に、シリコンバレーに拠点を持つこと。例えば、SkyDeckのコーポレートパートナーのほとんどはシリコンバレーに事務所を持ち専任のスタッフがいます。担当者は定期的にSkyDeckに顔を出し、時間を過ごして帰ります。これは、スタートアップとの関係構築において欠かせません。

それと、CVCも素晴らしいと思いますが、イノベーションセンターがあればスタートアップはより具体的な意味で支援を受けることができ、開発を進めることができます。これはよい成果を得るために重要なことです。

また、投資よりもPoC(概念実証)が重要であり難しくもあります。巨大な企業が小さなスタートアップと一緒にPoCに取り組むことは本当に難しいでしょう。そのことをある程度理解して、スタートアップと協働する忍耐力を企業側の担当者が持つことが大切です。企業は、そのスタートアップが協働できる相手かどうかを確かめてから投資するとよいでしょう。

スタートアップも大企業と協働する方法を学ぶ必要があります。ビジネス経験が全くないスタートアップもいますので、SkyDeckではスタートアップに対してこうした面での指導も行っています。

大企業とスタートアップが共通の「言葉」でコミュニケーションをとり共同できれば、本当の価値が生まれ、素晴らしい結果が期待できると思います。

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。