機関投資家動向

シティグループの米投資適格クレジット戦略責任者、ダニエル・ソリッド氏は「通信会社がほぼ間違いなく過剰投資と過剰な借り入れを行い、資産に著しい評価損が生じた2000年代初めをクレジット投資家が想起するのは当然だ。AIブームも確かに持続可能性に中期的に疑問を投げ掛ける」と指摘した。

ボーンパース氏によると、「今では人工知能(AI)からペット、大麻、ウォーク(社会的正義に目覚めた)、そして反ウォークに至るまだあらゆるETF」があり、それぞれが長期的に有意なものかどうかを見極めるのが難しい状況だ。

マサチューセッツ工科大学(MIT)の「NANDA」(Networked Agents and Decentralized AI)プロジェクトが公開したレポート「State of AI in Business Report 2025」によると、「生成AIを活用する95%の組織が利益を生み出せていない」と分析している。

その結果、9つの主要セクターの内、ディスラプションの兆候があるのはテクノロジー業界やメディア業界の2つにとどまるとした。「その他7つのセクターでも生成AIの試験的導入の動きが見られるものの、ディスラプションのような変化はほとんど、あるいは全く起きていない」と分析している。

「LLM(大規模言語モデル)をサブスクリプションで購入している」と回答した企業は40%だった一方、調査対象企業の90%以上の従業員が、業務に生成AIを定期的に使用していると回答した。シャドーAIの利用者が所属する企業の生成AI導入は、公式には試験的導入の段階だったという。

自社のシステムに統合されたカスタムAIツールよりも、ChatGPTやCopilotのような汎用LLMインタフェースをユーザーは高く評価していた。汎用ツールは、その柔軟性、使い慣れた操作性、そして即座に役立つ実用性が評価の理由となっている。

「構築」ではなく「購入」する

社内での自社開発(内製)は失敗する可能性が2倍高い。成功する組織は、外部ベンダーとの戦略的パートナーシップを通じて、特定のワークフローに合わせて深くカスタマイズされたツールを導入している。

権限を分散し、現場を重視する

中央のAI研究部門に頼るのではなく、現場のマネジャーやAI活用を個人で推進するパワーユーザーに生成AIを主導させることが重要だとした。

学習能力のあるシステムを選ぶ

永続的な記憶を持ち、ユーザーのフィードバックから学習し、時間とともに改善する「エージェンティックAI」のようなツールに投資することが重要だとした。

従業員が非公式に生成AIを活用する「シャドーAI」は、単なるセキュリティリスクではなく、現場が自発的に業務効率化を追求しているというポジティブな側面があることを同レポートは示している。経営層は、この取り組みを抑え込むのではなく、戦略として取り込む視点が求められる。例えば、企業で生成AIツールを導入する際には、シャドーAIを利用していた従業員を巻き込んで要件定義を進めることで、現場のニーズに即した「使えるツール」の選定が可能になる。現場の声を拾い上げながら、企業としての統制を効かせる戦略が、全社的な生成AI活用や、エージェンティックAIのような高度な取り組みの第一歩につながるのではないだろうか。

マッコーリー・グループの胡偉俊氏らエコノミストは22日のリポートで、「この株高は企業業績の改善ではなく潤沢な流動性を反映している」と指摘。こうした環境下で投資家はテーマ性のある銘柄に対してより寛容になりやすく、流動性指標の動向が鍵になるとの見方を示した。

市場に大きな影響を与えるGDP統計という重要データの公表にブロックチェーンを採用する決定は、この技術に対する政府の承認に等しい措置。今ではマネー・マーケット・ファンド(MMF)や株式などさまざまな取引に暗号資産関連の技術が活用されている。

ラトニック氏は暗号資産技術を経済指標にとどまらず幅広く発信に活用する考えを示している。トランプ氏との会合に出席していた他省庁の幹部に対して26日、「GDPデータをブロックチェーン上に配信すると人々がブロックチェーンをデータ配信に利用できるようになる。それを政府全体でも利用できるようにして、あなたたち全てが使えるようにする」と述べている。

トライアムのペッパー氏は、マルチ戦略ファンドの多くが損失局面でリスクを削減する傾向にあると指摘。独立してヘッジファンドを立ち上げる利点の一つとして、「より腰の据わった、長期的な視点を持つ投資家を引きつけることができる」点を挙げた。

ベレンベルクの上級ポートフォリオマネジャー、オリバー・シャーピング氏は「表に見える以上に活発な動きがある」と話す。「金額が大型の案件はそれほど多くないので大手はあまり動けないかもしれないが、より小規模なファンドにとっては、数値データには表れない好機が存在している」という。

イベントドリブン戦略で利益を上げるには、確固たる信念と相当な忍耐力が求められるが、これは多くの大手ファンドのルールと相いれない。投資家が求める安定的なリターンを実現するため、損失許容範囲が厳しく設定されているのが一般的で、成績が振るわなかったり戦略がうまく機能しなかったりすれば、トレーダーを容赦なく入れ替えることも珍しくないからだ。

モナコを拠点とする自身の運用会社を設立し認可を待っているマヌエル・ブランコ氏は「自分のビジネスを自由に運営し、成長させたいと人々は望んでいる」と指摘。大手ヘッジファンドが優秀な人材確保に苦しむ状況にある中で、「外部に資本を配分するという発想は理にかなっている」と述べた。

資産家のポール・チューダー・ジョーンズ氏が出資するクラウドソーシング型ヘッジファンド、ニューメライが、JPモルガン・チェースの資産運用部門からの大規模な投資を受け、2倍以上の規模に拡大する見通しとなっている。

今後1年で最大5億ドル(約740億円)を投資するコミットメントをJPモルガン・アセット・マネジメントから得たと、ニューメライが明らかにした。現在の運用資産は約4億5000万ドルだという。

ニューメライはフリーランスの金融系クオンツから集めた取引アイデアを基に株式の売買を行っている。これらのクオンツは、同社が発行する独自の暗号資産(仮想通貨)で報酬を受け取り、自らのアイデアに同通貨を賭けることで自信の度合いを示すという。

2019年に最初のファンドを立ち上げたニューメライは、24年に25%のリターンを記録した。23年は大きな損失を出したが、回復して15カ月連続でプラスの運用成績を維持し、JPモルガンの目に留まったという。

ニューメライのプラットフォームでは、世界の6000銘柄を対象に、価格推移からバリュエーション指標に至るまで幅広いデータが提供される。ユーザーは、匿名化されている各銘柄について、今後数週間で市場を上回るか下回るかを予想し、ニューメライが発行するデジタルトークン「ニューメレール(NMR)」を自らの予想に賭ける。

成績が良ければ保有するNMRが増え、悪ければ減る仕組みだ。ニューメライは、こうしたユーザーのNMRの賭け額を基に、ロング・ショート戦略を組み合わせたポートフォリオを構築している。

クレイブ氏は自社の運用手法を、ミレニアム・マネジメントのようなマルチ戦略型ヘッジファンドに例える。多様な投資アイデアの集合によってパフォーマンスが成り立っていることが共通点だ。

最大の違いはコスト効率だとクレイブ氏は話す。ミレニアムのような企業は優秀な人材を引き付けるために巨額の資金を投じるのが一般的だ。

「あれだけの資本と人材を吸い上げなければヘッジファンドは成立しないのだろうか」とクレイブ氏は疑問を投げかける。「世界中の才能とつながり、非常に質の高いデータを提供するヘッジファンドがあったら、金融の在り方を変えることになるだろう」と語った。

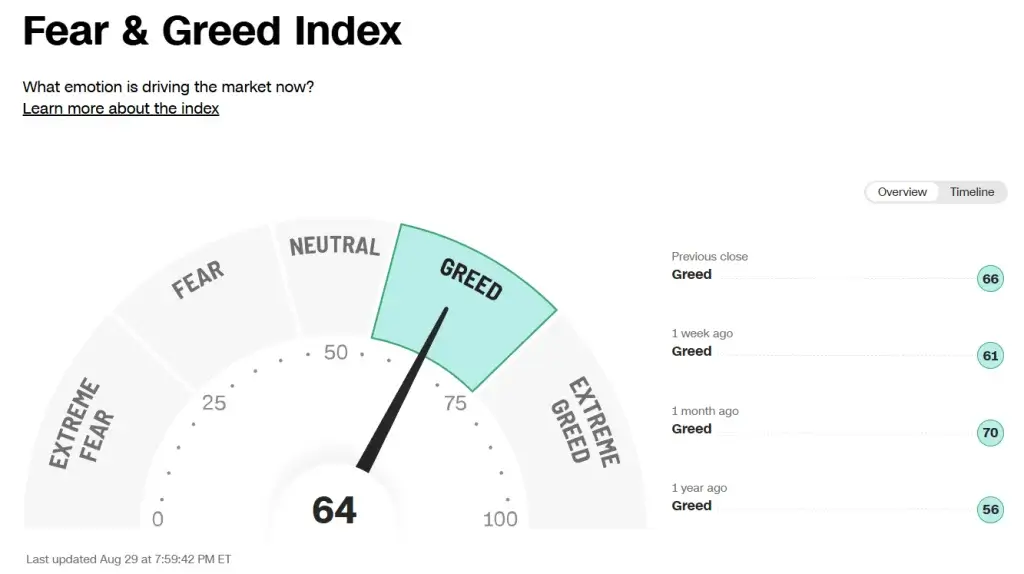

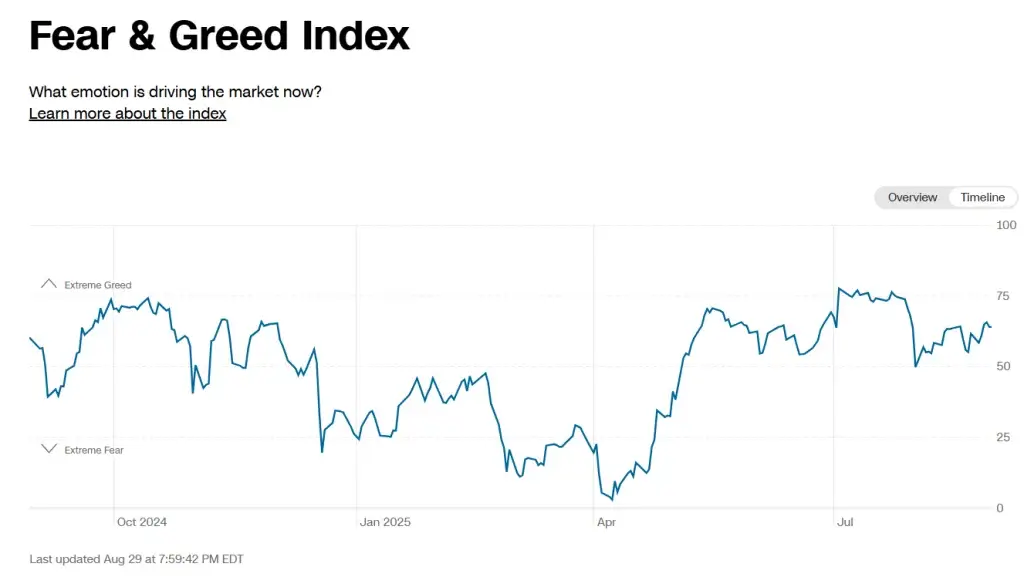

強気相場を測る一つの方法が、ソシエテ・ジェネラルが算出するクロスアセットのモメンタムを評価する指標だ。銅と金、景気循環株とディフェンシブ株、暗号資産、ハイイールド債など11の要素を組み合わせるもので、4月の関税ショック以降、少なくとも5回は強気の水準に迫っており、今月も再びその水準に達した。

チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメントの最高経営責任者(CEO)、オマー・アギラー氏は「投資家は、関税の影響が当初懸念されたほど壊滅的ではないと理解しつつあり、これが自信を後押ししている。いまや堅固なファンダメンタルズがその自信を裏付けている」と語った。

もう一つの特徴はボラティリティーの低さだ。CBOEグローバル・マーケッツによると、主要資産の短期インプライド・ボラティリティー(予想変動率、IV)は長期平均を下回っており、約4年ぶりの低水準に達しつつある。わずか数週間前に発表された米雇用統計で、過去2カ月の非農業部門雇用者数の伸びが大幅下方修正されたものの、4-6月(第2四半期)の米実質国内総生産(GDP)改定値は速報値から上方修正され、投資家が楽観を維持する材料がまた一つ加わった。

CBOEのデリバティブ(金融派生商品)市場情報責任者のマンディ・シュ氏は、市場が落ち着いている背景には経済面での要因があると指摘する。「関税を巡る混乱があっても、消費は堅調で、インフレも抑制され、米利下げが控えている。こうした状況が変わらない限り、短期的にボラティリティーは引き続き低水準で推移するだろう」と述べた。

一方、警戒する声もある。キャップストーン・インベストメント・アドバイザーズの戦略的投資パートナーシップ責任者、ペーター・ファンドーイエベールト氏は「あらゆる資産のボラティリティーが同時に低下するのは慢心の表れだ」と指摘。「米金融当局は政権から強い圧力を受けており、今後12カ月間の関税による経済的影響もまだ不透明だ。市場は先行きの不確実性に比べて落ち着き過ぎている」と警鐘を鳴らしている。

「新卒なんてもういらない」そんな企業の本音が数字に表れ始めている。AIの普及でテック大手の新卒採用は前年比25%減、企業幹部の86%が「新卒レベルの仕事はAIで十分」と回答している事実が明らかになってきた。

この状況に、アンソロピックのダリオ・アモデイCEOが警鐘を鳴らす。同氏によると、AIの急速な普及により、今後1~5年以内に新卒レベルのホワイトカラー職が半数消滅し、失業率が20%まで上昇する可能性があるという。特に、テクノロジー、金融、法律、コンサルティングなどの分野が大きな影響を受けるとされる。

企業の認識の変化も新卒採用市場の変化を加速させる要因の1つだ。多くの企業は高コスト市場の人材ではなく、同等のスキルを持つ低コスト地域の労働力に目を向け始めている。たとえば、中南米でデータエンジニアを採用すれば、米国の8万5,000ドル以上に対して4万2,000~5万4,000ドルで雇用でき、50~70%のコスト削減が可能となる。

2024年初頭時点で、4年制大学の学位を要件として挙げていない求人の割合は2019年の49%から52%に増加、代わりに、特定のスキル、認定資格、実務経験を重視するとの要件が増加した。特にテックやホワイトカラー産業では、大学外でのコーディングブートキャンプ、オンラインコース、専門資格での習得可能なスキルが評価される傾向が強まっている。

こうした動きを受け、「デジタルバッジ」と呼ばれる代替資格が急増している。グーグルのデータ分析プロフェッショナル認定から、プロジェクトマネジメント、サイバーセキュリティ、生成AIなど多岐にわたる。マイクロ資格や短期コースは、かつて大学卒業が必須だったキャリアへの新たな入り口となりつつある。

重要なのは、雇用主がこれらの代替資格を積極的に評価していることだ。2025年初頭に発表された米国、欧州、アジアの1000人以上の採用担当者を対象とした調査では、96%の雇用主がマイクロ資格は、採用プロセスで優位になると回答。85%は関連する認定資格やバッジを持つ応募者を、持たない者より採用する可能性が高いと述べている。

この前向きな評価は報酬にも反映されている。マイクロ資格を持つ候補者により高い初任給を提示する雇用主の割合は90%に達する。また過去1年間で、調査対象企業の87%がマイクロ資格を履歴書に記載した従業員を少なくとも1人は採用している事実も判明した。IBMやグーグル、金融業界の多くの企業が学位要件を緩和または撤廃し、評価試験や認定資格に焦点を当て始めている。

これまで日本企業は新卒一括採用を軸に、ポテンシャルを重視して若者を大量に採用し、社内教育で戦力化してきた。しかし、生成AIが定型業務や情報整理、初期分析を担うようになると、経験や専門知識を持つ人材の生産性が大幅に高まり、年齢に依存しない即戦力の採用がより合理的になる。

また、AIを活用したスキル評価や適性分析が普及すれば、「年齢=能力」という従来の暗黙の前提は揺らぎ、多様な世代から必要な人材を柔軟に確保する動きが強まるだろう。

つまり、新卒採用の比重は縮小し、中途やプロジェクト単位の登用など“通年・多様型採用”への転換が一層加速すると考えられる。

『ウォール街のランダムウォーカー』の著者であるマルキール氏は、総合インデックスファンドへの長期パッシブ投資を推奨する。株式が下落している時に現金化するのは「常にまちがった判断だ」とBusiness Insiderに語る。

ハイテク株が株式市場全体を過去最高値へと押し上げる中、ウォール街のレジェンド、バートン・マルキール氏は、エヌビディア(NVIDIA)に投資していたことに満足している。ただし、インデックスファンドを通じてだ。

投資関連本の名著『ウォール街のランダム・ウォーカー 株式投資の不滅の真理』の著者であるマルキール氏は、S&P500種株価指数を通じて同社株を保有していたことに満足していると語った。PER(予想株価収益率)が100倍を超えていた数年前だったら、同社に直接投資をするのは「ひどく怖かっただろう」。

運用資産額800億ドル(約12兆円)超のロボアドバイザー大手、ウェルスフロント(Wealthfront)の最高投資責任者(CIO)である92歳のマルキール氏は、株価が最高値から下落したら再投資しようと考え、売却する戦略に反対する。

マルキール氏は、どちらも最適な時を判断するのは「実質的に不可能」だとし、株価が下落し、老後の資金が目減りするのを見ると、売らなければと焦る気持ちは理解できるとしながらも次のように言う。

「とてもつらいのはよくわかる。だが現金化は常に間違った判断だ」

マルキール氏と、ウェルスフロントの投資リサーチ・ヘッドであるアレックス・ミカルカ氏は、7月31日付の「市場の反発を逃すな」というタイトルのレターでこう説いた。

従来の日本企業は終身雇用、年功型で、ホワイトカラーが増えやすい構造にあり、さらに労働慣行によりリストラが難しかったことから、もともとホワイトカラーは、だぶ付き気味です。そこに生成AIが登場し、ホワイトカラーの仕事を代替できるようになりました。供給過多の状況で代替が進めば、いよいよホワイトカラーは必要なくなります。 このような変化は、歴史から見ても必然と言えます。これまでも人間の能力を代替、拡張する技術革新により、職種の移り変わりがありました。19世紀後半の動力革命は、いわば筋肉の拡張。これにより農業人口は激減し、ブルーカラーが増え、続く通信革命で耳、目、口が拡張され、ブルーカラーからホワイトカラーにシフトしてきた流れがあります。 そして、今回のAI革命は大脳新皮質の代替および拡張で、それにより消える職種がホワイトカラーというわけです。中でも、ホワイトカラーの「部下」が行っていた仕事はほとんどなくなるでしょう。

一方、ホワイトカラーの代替としてのAIは、勤勉かつ優秀な「部下」です。24時間働いて、仕事は早く、ハラスメントの心配もいらない。そうなれば、人間が部下として成長することに意味はなくなります。

ホワイトカラーの部下の能力が評価されなくなれば、一握りのボスと部下の強烈な上下分解が起きるでしょう。仮に30人の部署であれば、部長の下の29人は部下であり、極論をいえば29人の仕事が全てAIに置き換わるわけですから。

つまり、これからの時代にホワイトカラーとして生き残るには、ボスになる必要があるわけです。大企業で従来型の部下の仕事を続けるよりも、起業して自らボスとなり、「ボス力」を磨くほうが賢明でしょう。

ボス力とは、自分で問題設定を行い、問いを立て、決断する力です。従来の日本社会では「そもそも論としておかしい」なんて発言をする面倒な人材は出世せず、採用面接で落とされることも多かったのですが、この「そもそも論」が好きな人こそボス向きです。

ただし、悲観する必要はありません。ホワイトカラーにとって厳しい時代がきますが、一方でホワイトカラーを吸収してあまりある雇用機会が日本にはあります。それが「エッセンシャルワーカー」です。

この先、観光業やホスピタリティーなど、現場、現業の世界は猛烈な人手不足に陥ります。ただし、この分野はそう簡単にAIに代替されません。人間のような省エネかつ多能的な器用さを持ったロボットを作るのはかえって非効率ですから。

そう考えれば、今後は現場、現業の仕事にもう一度光が当たる時代が来るはずです。この領域には、人間が主体となりAIの力を借りることで、生産性を劇的に改善できる余地が残されています。従来のエッセンシャルワーカーに高付加価値労働生産性を持たせ、高賃金化し、「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」に格上げすることが重要でしょう。その代表格が医者やパイロットですね。

現在ホワイトカラーで部下の仕事をしている人は、このアドバンスト・エッセンシャルワーカーを目指し、現場、現業の世界に移るのがいい。あるいは、社内の配置転換で現場、現業の仕事に異動するのもいいと思います。都心部の本社で早期退職を募っている会社でも、生産現場は人手不足というケースは珍しくありません。最近は円安により工場を国内に戻す動きがありますが、最初にぶつかる壁こそが人手不足です。

過去を振り返っても、日本企業はホワイトカラーの競争力で勝ってきたわけではありません。トヨタ生産システムしかり、現場、現業の強さこそが日本企業の強さ。その分野でこそ人間が価値を生み出せることは、採用時に高専卒業生が引っ張りだこな事実が証明しています。

社会構造、産業構造のゲームチェンジに対応するのは、いわば社内に野球選手を大勢抱えた状態で、野球からサッカーにゲームを切り替えるようなものです。必然的に求めるスキルも変わるわけですから、自社がどうトランスフォーメーションするのかをはっきりさせ、それを伝えなければなりません。

ただ、実際には多くの経営者が、従業員に現実を突きつけることを恐れています。「今あなたがやっている仕事はもう価値を生みません」と言うことと同義ですから、現場のやる気をそいでしまうことを心配するわけです。その結果、「これからも野球は大事だけど、よりサッカーを強化します」といった曖昧な言い方をしてしまう。

そのような状態でリスキリングの機会を用意し、「多様な選択肢を用意したので、必要だと思うスキルを自分で考えて学んでください」と周知したところで、残念ながら全く機能しません。人間は習慣の生き物であり、長年野球をやってきた人に曖昧な言い方をしても「野球の中で何とか生き残ろう」という考えになってしまうわけです。

――従来通りの仕事や雇用が保障できなくなることに向き合い、その上で必要なスキルを提示する。それがゲームチェンジ時代の経営者の誠実さということですね。

その通りです。本当に人を大事にしたいのであれば、変革の時代に守れない約束をしてはいけません。今の出生率と人口構成に鑑みれば、生産年齢人口が減って人手不足になることは確定しています。それを前提に考えれば、人が余っていた頃に作った仕組みやルール、ビジネスモデルは全て崩壊し、それに伴い懸念すべきことも変わっていく。

そうした中で頭を切り替え、これから起きる現実を従業員にしっかりと伝え、会社の中で新たな居場所を探すか、あるいは他の場所で活躍するためのスキルを習得する機会を提供するのが、従業員に対する誠実さだと思います。実際にうまくやっているところは、経営者が腹をくくって明確なメッセージを出していますね。

今年10月、他に類を見ない新しい学会が開催される予定だ。「エージェント・フォー・サイエンス(Agents4Science)」は、物理学から医学に至るまで、科学のあらゆる分野を1日で網羅するオンライン・イベントである。発表される成果のすべては、主に人工知能(AI)によって研究、執筆、査読され、テキスト音声変換技術を用いて発表される。

この学会は、スタンフォード大学のコンピューター科学者であるジェームズ・ゾウ准教授の発案によるものだ。ゾウ准教授は、人間とAIがどのように最も効果的に協働できるかを研究している。AIはすでに、物理的な合成が困難なタンパク質の構造を予測するディープマインド(DeepMind)の「AlphaFold(アルファフォールド)」など、科学者にとって有用なツールを多数提供してきた。しかし近年では、AIが科学者とほぼ同等の自律的作業をこなせるとの考えが注目されている。大規模言語モデル(LLM)や推論(reasoning)機能を備えたAIの進展により、AIは仮説の提案、シミュレーションの実行、さらには実験設計を単独で実行することが可能になりつつある。

ゾウ准教授は、大規模言語モデルは専門分野ごとの専門用語を解読・翻訳する能力において人間よりも優れていると考えている。「彼らには非常に広範な知識があるのです」。そのため、科学の異なる分野の意見を翻訳し、一般化する能力に長けている。この発想こそが、彼が「バーチャル・ラボ」と名付けた構想を思い描くきっかけとなった。

大まかに言えば、この「バーチャル・ラボ」とは、大学に存在する実際の研究グループを模して設計されたAIエージェントのチームである。それぞれが異なる専門分野を持ち、AlphaFoldのようなさまざまなプログラムと連携できる。研究者は、単一または複数のエージェントに議題を与え、モデルを開いてエージェント間のやり取りを確認し、現実の実験でどの方向に進むべきかを判断することができる。

ゾウ准教授は、この構想を実行に移して実際の研究問題に取り組むために、(人間の)協力者を必要としていた。 そして昨年、チャン・ザッカーバーグ・バイオハブ(Chan Zuckerberg Biohub)で研究科学者を務めるジョン・E・パクに出会った。AIを科学に活かしたいと考えていたパクは、共通の興味を持つゾウと共にバーチャル・ラボを作ることに同意した。

パクは研究テーマの設定に協力する予定だったが、彼自身もゾウ准教授と同様に、バーチャル・ラボが独自に生み出すアプローチに強い関心を抱いていた。彼らが最初のプロジェクトとして選んだのは、新たな新型コロナウイルス株に対する治療法の設計である。この目標をもとに、ゾウ准教授は5つのAI科学者(中には免疫学者の役割を与えられたものや、計算生物学者、主任研究者の役割を担うものもいた)をそれぞれ異なる目的とプログラムで訓練し始めた。

AI科学者が学会を主催

論文を提出する際、ゾウ准教授はAIの研究への貢献に適切なクレジットを与えられないことに落胆した。多くの学会や学術誌では、AIを論文の共著者として記載することが認められていない。さらに、AIを使って論文や査読を執筆すること自体を明示的に禁止している場合もある。たとえばネイチャー誌は、説明責任、著作権、誤りの不確実性などを理由にそのような使用を禁止している。「それは窮屈な状況です」とゾウ准教授は語る。「こうしたポリシーは、研究者に対してAIの使用を隠したり、最小限にとどめたりするよう促しているのが実情です」。

ゾウ准教授はこの状況を変えるべく、「エージェント・フォー・サイエンス」を立ち上げた。この学会では、すべての投稿においてAIが筆頭著者であることが求められる。投稿された研究は他のAIエージェントによって査読され、科学的妥当性が評価される。ただし、人間が完全に関与しないわけではない。ノーベル経済学賞受賞者を含む専門家チームが、上位の論文を最終的に審査することになっている。

しかしゾウ准教授は、エージェント・フォー・サイエンスこそが、この分野を前進させるために有効な「実験」だと考えている。「AIが生み出す科学に関しては、誇大な宣伝や逸話はたくさんありますが、体系的なデータは存在しません」と彼は指摘する。エージェント・フォー・サイエンスがそのようなデータを提供できるかどうかはまだ不明だ。しかし、10月が来れば、少なくともAIエージェントたちは、自らの実力を世界に示そうとするだろう。

ブロックチェーン分析企業のBubblemapsは18日、Naseemと特定されたトレーダーがミームコインで1億900万ドルの利益を得ていたと報告した。

同社の分析によると、トランプコイン(TRUMP)の取引開始からわずか数時間で、109万ドルの投資を1億900万ドルまで増やしたとされている。

この驚異的な成功事例は、高速処理が可能なブロックチェーンの特性と低コスト性能を活用した高度なトレーディング戦略の威力を示すものとなっている。

Naseem氏の成功の背景には、スナイピングと呼ばれる高度な取引手法がある。

これは新規発行された暗号資産を公開直後に自動化ボットで購入し、価格が急騰した初期段階で売却する戦略となっている。

高速処理能力と低い取引手数料を持つブロックチェーンが、この戦略を実現可能にしているのだ。

ミームコイン市場では、1分に1つのペースで新しいプロジェクトが誕生することも珍しくない。

Naseem氏が使用したとされるボットは、分散型取引所(DEX)の流動性プールを監視し、人間のトレーダーよりも速く取引を実行していた。

米カリフォルニア大学バークレー校のイオン・ストイカ教授(コンピューターサイエンス)は、研究室にマイクロソフトやグーグルなど世界の大手テック企業から資金提供を受け、そこからDatabricksやAnyscaleといったユニコーン企業を次々と生み出してきた。現在60歳。推定資産25億ドル(約3650億円)のビリオネアとなった今も、彼は研究室と教室に立ち続けている。なぜ世界的な起業家でありながら、教育と研究の現場を離れないのか――。

現在ストイカはConvivaで正式な役職を持っていないものの、取締役会には残っており、毎週チームと会っているという。「私たちは次のDatabricksになれる可能性を秘めている」と同社のCTOを務めるチャンは語る。Databricksもまた、ストイカがバークレーの研究者6人とともに共同創業したデータ分析企業であり、その評価額は620億ドル(約9兆円)に達している。

ストイカを最初にビリオネアに押し上げたのはDatabricksだった(また、少なくとも2人のバークレー出身の共同創業者もビリオネアになった)。2013年、ストイカはストックホルムの王立工科大学からバークレーに滞在していた研究員のアリ・ゴドシと、5人の博士課程の学生とともに、膨大なデータをより効率的に処理する方法を探し始めた。そして彼らが共同で開発したのが、強力なデータ処理ツールとして機能する分散データ処理基盤「Apache Spark」だった。Sparkは予測分析などにも用いられる。

ストイカは、Sparkをスタートアップにすることで、研究室での成果をユーザーにより真剣に受け止めてもらいたいと考えていたと、その当時、博士課程の学生としてストイカとともにDatabricksを共同創業したマテイ・ザハリアは語る。彼は今、バークレーで准教授を務めている。

しかし、上場はストイカの本当の狙いではなかった。「私は根っからのアカデミアの人間なんだ」と語る彼は、決して金持ちを目指していたわけではない。「もしお金だけが目的ならIPOをやればいい。それが一番簡単だ。でもそうじゃない。大事なのは意味あるものを作ることだ」と語るストイカは、2013年から2016年にかけてDatabricksのCEOを務め、その後はCEO職をゴドシに引き継ぎ、自身は会長職に退いた。「それ以上、仕事を続けるならバークレーを辞めるしかなかった。だから私は大学に戻ることを選んだ」と彼は語る。

彼がフルタイムでビジネスに進まなかった理由は学生たちにある。「若い人たちは、何が可能で何が不可能かをまだ知らないことがある。だからこそ、彼らは信じ続け、予想外の解決策を生み出すんだ」と説明する。ストイカはまた、自身のビジネスの成功が研究への集中から生まれていると考えている。「研究とは、創造することなんだ。新しいアイデアを探求することなんだ」と彼は語る。

ストイカの下で研究を行うポスドクのヤン・ジョウは次のように述べている。「以前の私は、彼がここまで上り詰めたのは、研究で直面する問題をあまり気にしないからだと思っていた。でもそれは間違いだった。彼は研究がもたらす価値を本当に大事にしている」

バークレーにおいてストイカは、優れた教育者というだけでなく、ビジネスのアイデアを相談するための最高の相手として知られている。また、さらに重要なのは、彼がそのアイデアを実行に移すための資金と結びつけてくれることだ。

そして、ストイカによれば、問題解決のカギは大学にあるという。「大学は成果を公開する。対して企業は中核技術を公開しない。だからこそSparkもRayもオープンソースとして出発した。これが企業の研究との大きな違いだ」と彼は指摘する。DatabricksのSparkも、AnyscaleのRayもオープンソースソフトウェアプロジェクトとして始まり、現在も一般に公開されている。

ストイカの研究室はトランプ政権による研究費削減の影響を受けておらず、今後も当面はその可能性は低い。「私たちは他のラボよりも恵まれた立場にある」と彼は説明する。現在600万ドル(約8億7600万円)以上の年間予算を持つバークレーのコンピューターラボは、2010年代初頭からグーグルやIBMなどのハイテク大手の民間資金で支えられてきた。また、ストイカ自身の会社であるAnyscaleからの資金も受けている。

しかし、同じバークレーの研究者の中には影響を受けた者もいる。古典文学をより身近なものにする試みから気候変動対策に至るまで、幅広い分野のプロジェクトが停止に追い込まれたのだ。研究停止の影響を理由に提訴に踏み切った研究者もいる。

バークレーで最も成功している教授の1人であるストイカは現在、学部長のジェニファー・チェイズの言葉によると、「コンピューティング・データサイエンス&ソサエティ学部(CDSS)全体にわたる研究資金の削減問題に対応するタスクフォースの議長を務めている。議長としての彼は、自身の研究室に大きな成果をもたらしたモデルにならい、同僚の教授たちに民間からの資金調達を活発化させるよう促している。

「彼は企業やベンチャーキャピタルにどうアプローチするかについて、驚くほど創造的なアイデアを打ち出しながらリードしている」と学部長のチェイズは述べている。

ストイカから直接指導を受けた80人以上の学生たちは、彼のリソースと人脈の恩恵を受けてきた。彼らの多くは学術界やスタートアップで活躍しており、そのうち少なくとも7人はDatabricksで働いている。しかし、テック業界の雇用環境はすべての人に優しいわけではない。この業界でかつて最も需要の高い応募者だったコンピューターサイエンスの卒業生たちは、AIによる人員削減が進む中で職を見つけるのに苦労している。

「私は、AIツールを受け入れ、活用するように学生たちに言っているが、短期的には痛みを伴うことになるのが明らかだ。しかし別の視点から考えることが重要だ」と語るストイカは、AIが人類の進化のスピードを加速させ、最終的には惑星間文明を築くためのツールになると考えている。

「その視点に立てば、それを実現するための人材はまだ足りていない」と、ストイカは語った。

私の身の回りでも、藤代裕之先生や鳥海不二夫先生ほか、ネットと科技方面に詳しい人ほど、政府による選択と集中はゴミであるという話をされ、その都度、教育分野の有識者から「このような科技政策は駄目だ」とか「何が当たるのかよく分からないのだから大量にカネをばら撒いたOIST最高や」などの議論が毎回蒸し返されます。もちろん、そういう議論も分かります。本来の意味での選択と集中は政府が勝手に打ち立てた科技方針が過去外れまくってきたから我が国の政策は不毛となり経済大国なのに科学技術が他国に出遅れることになってしまったんだ、反省しろと言われればそうなんだろうなとも思います。

ただ、今回論文数で日本を抜き去ったイランや著名分野では少ない技術者・研究者でたくさんの論文を出している韓国やトルコなどの諸外国での科技政策はもろに「国が定めた主要研究分野に重点的に研究資金を投下して優秀な研究者を並べて多くの重要な査読論文数を増やす」方法であって、選択と集中以外の何物でもありません。

同時に、日本の科学技術への投資という意味では、本来我が国の競争力や研究能力を担うはずの国立大学への投資が細り過ぎて研究者一人あたりの研究費も研究環境も衰亡の一途で、競争的資金確保のために研究分野がかなり産業界との連携偏重になっていて「世間様の見えないところで研究開発が企業によって進められている」というような状態になっています。

言い換えれば、国が研究開発の政策を長年現状維持でやってきた結果、先に少子化の流れが来てしまって子どもたちにどの研究領域に入ってもらいたいのかという定義が上手くいかなかったことで「将来手に職が就いて安泰と思われる医学部にまともな家庭が全力で目指してSAPIXが儲かる」という構造になってしまっていると言えます。合成の無謬とでも申しましょうか、日本人の子育て家庭の勝てる戦略が、日本経済全体から見ると生産性のない高齢者の延命のために英俊を全員医療に突っ込んで成長するわけないだろという失敗に直結しているとも言えるのです。

わたしたちが追うべきは、その「知能爆発」の全体像だ。「AI 2027」のシナリオの中心となるのは、「再帰的自己改善(RSI: recursive self-improvement)」として知られるAI開発の形態で、これは現在のところ大部分が仮説的なものだ。「AI 2027」では、AIプログラムが自らAI研究を行なえるようになる瞬間にRSIが始まる(現在、AIプログラムは人間の研究者を支援するだけだ)。

まもなく、AI“エージェント”たちは、自分たちの後継者をより賢くする方法を見つけ、その後継者たちが自らの後継者に対して同じことを行ない、フィードバックループを生み出すだろう。AIたちが協力して行動し始め、メッセージを交換し、仕事を分担し、所属するAI企業よりも速く効果的に成長することで「企業内企業」を形成し、それにつれてプロセス自体がさらに加速していく。

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。