機関投資家動向

バイブコーディングは、オープンAI(OpenAI)共同創設者であるアンドレイ・カルパシーが2025年2月に提唱した新しいプログラミング手法で、「開発者がAIと自然言語で対話し、AIが書いたものを“Accept All” alwaysの原理で受け入れ、エラーメッセージはそのままコピーしてAIに修正を依頼する」という極めてシンプルな原則に基づいている。「LLM(大規模言語モデル)が書くものに、なすがままに身を委ねるのがバイブコーディング」(高柳氏)。

高柳氏によれば、バイブコーディングの最大の特徴は「HowからWhatへの転換」だという。「今まで『どうやって実装するか』を考えていたのが、『何を作るか』に集中できるようになります。実装の詳細はAIに任せて、人間はその前段となるアイデアや上流の部分に集中できるようになるわけです」(高柳氏)。

違いは、コードの量にもすでに現れている。現在、グーグルやアンソロピック(Anthropic)といった大手AI企業の社内では、コードの40〜95%がAIによって生成されているという。第1世代のAIでは25%だったことを踏まえると、AIによるコードの生成がかなり進んでいる印象だ。開発時間も大幅に短縮されており、第1世代では50%、第2世代では最大90%にまで短縮されているという。アンソロピックのダリオ・アモデイ共同創業者の「1年後にはほぼすべてのコードを生成するようになるだろう」という発言も、単なるセールストークとして受け流せないほど、状況は急速に変わりつつあるようだ。

では、現時点でバイブコーディングが特に威力を発揮するのはどのような用途だろうか。高柳氏は、「品質よりも速度を優先するケースや低リスクなケースが向いています」と話す。具体的には、PoC(概念実証)、MVP(実用最小限の製品)、プロトタイプ開発などだ。従来はパワーポイントやデザインツールで作っていたモックアップに代わり、バイブコーディングを使えば実際に動くデモをすばやく作ることができる。実際、有名ベンチャーキャピタルのYコンビネーターの投資先企業は、デモプロダクトをほぼAIで作らせているという。

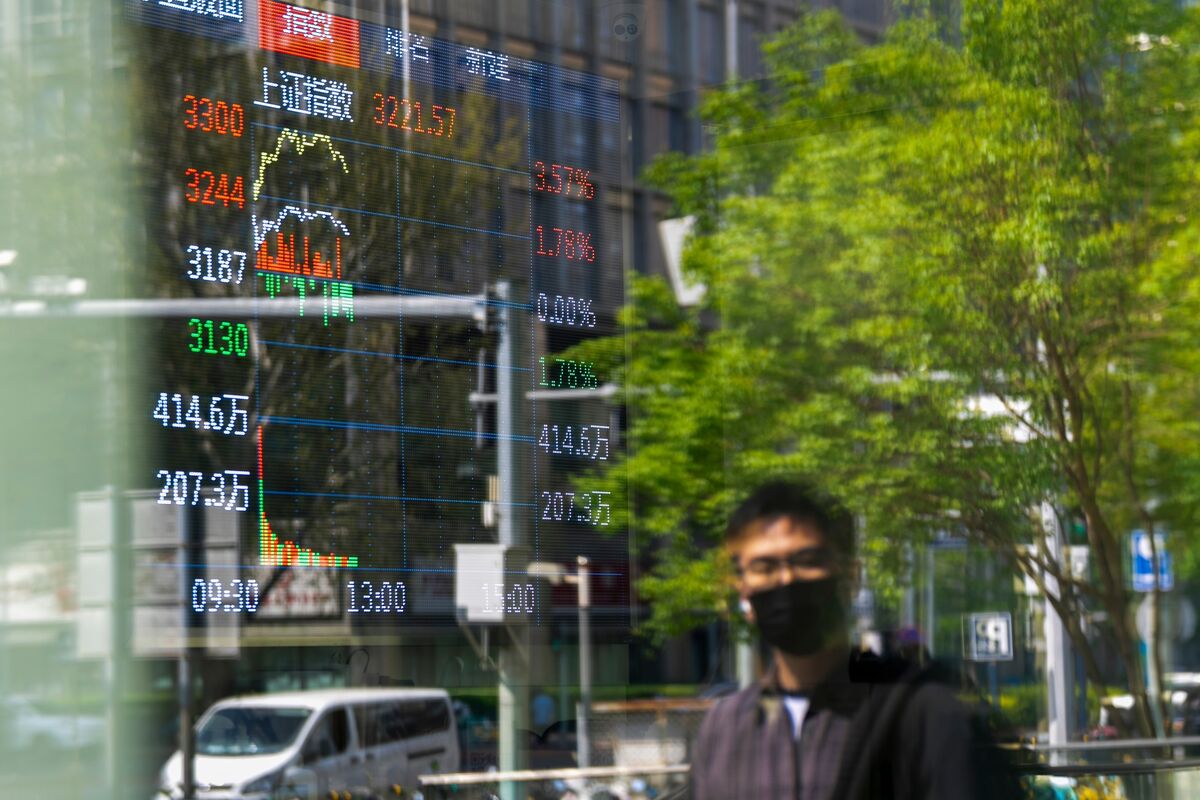

金融業界を一変させると言われるブロックチェーン技術に多額の資金が投入されてきたにもかかわらず、債券やファンド、プライベートクレジットといった伝統的資産をブロックチェーン上に取り込むという構想は、主要な機関投資家の支持をまだ得ていない。

現実世界に存在する資産をブロックチェーン上でトークン化した「リアルワールドアセット(RWA)」は、暗号資産(仮想通貨)と伝統的金融をつなぐ架け橋として長く期待されてきた。

だが、米銀JPモルガン・チェースによると、RWA市場の規模は依然として小さく、わずか250億ドル(約3兆6800億円)にとどまる。ウォール街の金融大手ではなく、暗号資産関連企業が活動の中心だという。

ニコラオス・パニグリツグルー氏率いるJPモルガンのストラテジストチームは最近のリポートで、過大な期待とは裏腹に、RWA市場の基盤は「なお取るに足らない」と指摘する。

国境を越えた規制の分断や法的な不確実性、スマートコントラクト(ブロックチェーン上で事前に指定されたルールに基づき自動的に動作するプログラム)の法的強制力に対する信頼の欠如などが主な妨げとなっていると説明した。

さらに、「トークン化を巡る期待外れな状況は、伝統的な投資家が今のところ必要性を感じていないことも反映している。銀行や顧客が従来型の銀行預金からブロックチェーン上のトークン化預金に移行している証拠も、これまでのところほとんどない」との分析も示した。

トークン化は株式や米国債など実際の資産をブロックチェーン上に再現するプロセスで、金融市場をより高速で低コストかつ透明性の高いものにする手段として注目されてきた。理論上、トークン化ファンドは即時決済を可能にし、従来型のインフラを介さず済ますことができるとされる。だが、そうした構想は依然として実現には至っていない。

JPモルガンは「規制が機関投資家の課題や懸念の解消にどのくらい有効かはまだ分からない」としたほか、暗号資産への機関投資家の関心が依然として主にビットコインへのエクスポージャーに限られている点にも言及した。

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。