以下はhttps://www.nber.org/reporter/2025number2/how-microeconomic-disruptions-affect-macroeconomyの翻訳です。

この論文の要点は、個々の経済活動や企業レベルでの小さな変化(ミクロ経済的なショック)が、国全体の経済(マクロ経済)にどう影響するか、そしてその影響をどう測定し、理解するか、ということにあります。

筆者は、以下の点を特に強調しています。

- 「集計の基本定理」(フルテンの定理)の重要性:

- この定理は、「完全競争」という理想的な状況下では、経済の一部で効率が1%落ちると、その部分の売上が全体の売上に占める割合に応じて、国全体の生産量も減少するというものです。

- 驚くほどシンプルですが、これはミクロなショックがマクロにどう波及するかを考える上での出発点になります。

- 定理が「破れる」場合の分析の重要性:

- しかし、現実の経済は常に「完全競争」ではありません。市場の力関係、金融の問題、税金、サプライチェーンの断絶(例:エネルギー供給の途絶や企業の倒産・新規参入)など、様々な要因で定理がそのまま適用できない場合があります。

- 筆者の研究は、ショックが大規模な場合(例:オイルショックで石油価格が大きく変動し、GDPに占める割合が変化する)や、市場が不完全な場合(例:制裁によって投資財の価格が変わり、資本蓄積に影響が出る)、生産プロセスがスムーズでない場合(例:企業のサプライヤーの新規参入や撤退)に、フルテンの定理がどのように修正され、より正確な影響を測定できるかを明らかにしています。

- 具体的な応用例と新たな発見:

- 大規模なエネルギーショック: 石油の価格変動が激しい場合、GDPに占める石油の売上シェアが大きく変動するため、定理をそのまま適用すると影響を過小評価する可能性があることを示しています。

- 経済制裁の影響: 資本市場の歪みを考慮に入れると、制裁が長期的な消費や賃金に与える悪影響は、当初の予想よりもはるかに大きくなる可能性があることを明らかにしています。特に、投資コストと資本所得の間の「ギャップ」が重要です。

- サプライヤーの離職(入れ替わり): 企業のサプライヤーの新規参入や撤退は、個々の企業のコストに影響を与えるだけでなく、国全体の生産性成長の大きな部分を説明できることを示しています。これは、従来の分析では見過ごされがちだった重要な要素です。

結局のところ、この研究は、単なる平均値を見るだけでは経済の全体像を正確に捉えられないことを示し、個々の経済主体や活動レベルでの詳細な変化(ミクロな視点)を深く掘り下げて分析することで、マクロ経済の動きをより正確に予測し、理解することを目指していると言えます。

- マクロ経済に微視的ショックが与える影響 (How Microeconomic Disruptions Affect the Macroeconomy)

- 集計の基本定理 (The Fundamental Theorem of Aggregation)

- 大規模な攪乱が生産量に与える影響:エネルギーの事例 (The Effect of Large Disruptions on Output: The Case of Energy)

- 歪みが短期・長期消費に与える影響:制裁の事例 (The Effect of Distortions on Short- and Long-Run Consumption: The Case of Sanctions)

- 総生産性に対する塊状生産の影響:サプライヤーの離職の事例 (The Effects of Lumpy Production for Aggregate Productivity: The Case of Supplier Turnover)

- 免責事項

マクロ経済に微視的ショックが与える影響 (How Microeconomic Disruptions Affect the Macroeconomy)

集合 (Aggregation) はマクロ経済学の中心的な問題であり、多様で相互作用する多くの要素から構成される総計経済統計をどのように考察するかというものです。例えば、ロシア産ガスや中東産原油の供給途絶のようなエネルギーショックは、欧州や米国の実質生産量や消費にどのような影響を与えるのでしょうか。COVID-19 パンデミック中の消費者支出行動の変化は、雇用とインフレにどのような影響を与えるのでしょうか。中国製品への関税は、米国の実質賃金にどのような影響を与えるのでしょうか。企業のサプライチェーンにおける離職 (churn) ―サプライヤーの追加と離脱―は、実質生産量にどのような影響を与えるのでしょうか。これらの問いに共通するのは、その粒度 (granularity) です。経済ショックは性質上、全体に及ぶものではなく、経済の異なる部分に異なる影響を与えます。経済学者の仕事は、あらゆる異なる影響を合計し、関連する相互作用を考慮に入れ、生産量や消費全体への影響を推定することです。これらは新しい問いではなく、近年、これらの粒度の高い問いに答えようとする研究が爆発的に増えています。この要約では、さまざまな応用問題に取り組むこの研究からの主要な知見をいくつか説明します。

集計の基本定理 (The Fundamental Theorem of Aggregation)

まず、理想化された完全競争経済を考えてみましょう。完全競争とは、すべての生産者が現在の価格を所与のものとして意思決定を行うことを意味します。つまり、生産者は市場価格を変えるために自らの行動を変えることはありません。この理想化を除けば、経済は任意に複雑です。これは、経済にはそれぞれ独自の選好、所得、支出パターンを持つ多くの異なる家計が存在しうることを意味します。また、産業や国境を越えて複雑に相互接続されたサプライチェーンを持つ多くの生産者も存在しえます。

この経済の一部に小さな変化があった場合、総生産量にどのような影響を与えるでしょうか。一見すると、この問いへの答えはほぼ不可能なくらい複雑で、あらゆる種類の詳細に依存するだろうと想像するかもしれません。例えば、ショックを受けた財の代替品を見つけるのがどれだけ簡単かを知らなければなりません。その財に至るサプライチェーンと、そこから派生する需要チェーンはどれほど複雑でしょうか。労働市場と資本市場は、どれだけ迅速かつ容易に労働と資本を再配分できるでしょうか。調整費用はどれくらい大きいでしょうか。などなど。

驚くべきことに、答えは驚くほど単純であることが判明しました。生産量のパーセンテージ変化は、ショックを受けた経済の当該部分の売上高に、その微視的効率性のパーセンテージ変化を乗じたものに等しいのです。したがって、例えば、石油生産者の効率が1パーセント低下した場合、つまり、投入量を一定に保ちながら生産量が1パーセント減少した場合、総生産量は、石油生産者の売上高が総生産量に占める割合の1パーセント分だけ減少します。

この結果は、しばしばフルテンの定理 (Hulten’s theorem) として知られており、完全競争の結果であり、粒度の高いショックが総計成果にどのように影響するかを考える私のアプローチを支えています。1 販売シェア以外の詳細が重要である場合、フルテンの定理は適用されないはずであり、定理が適用できない理由を理解することは、その素朴な適用が真の効果を過大評価または過小評価する理由を理解する上で重要です。また、より信頼性の高い答えに到達するためには、どのような力が測定する上で重要であるかも強調しています。以下の各研究応用において、私はフルテンの定理からの予測とその欠点について議論します。

大規模な攪乱が生産量に与える影響:エネルギーの事例 (The Effect of Large Disruptions on Output: The Case of Energy)

故エマニュエル・ファーリと私は、フルテンの定理を小さなショック以外にも拡張しました。経済への攪乱が大規模な場合、フルテンの定理は良い近似を提供しなくなる可能性があります。良い例がエネルギー産業です。ショックが小さい場合、完全競争を仮定すれば、総効率の損失は、GDP に占める石油生産者の売上高の割合に、石油生産者の効率性の低下を乗じたものになります。通常時、エネルギーの売上高シェアは小さく、GDP の約 2 パーセントです。しかし、石油供給への負のショックは、GDP に対する石油の売上高を上昇させます。

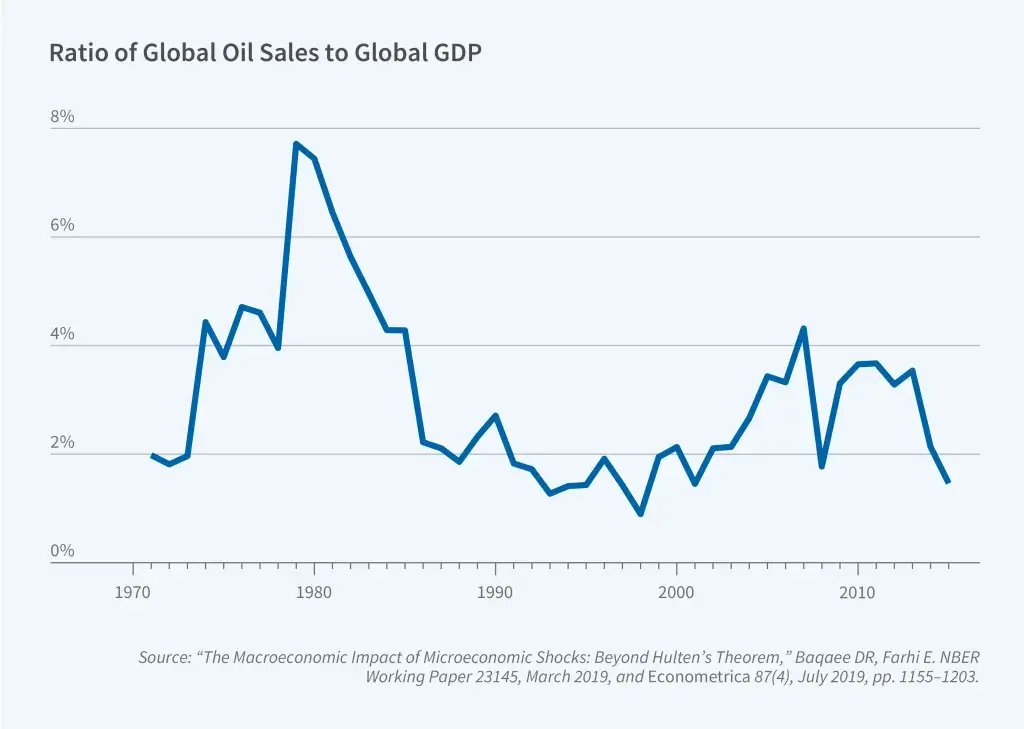

図1は、GDP に対する石油売上高をプロットしたもので、この現象を示しています。1970年代、世界経済はアラブ石油禁輸、OPEC加盟国による協調行動、イラン革命など、一連の負の石油供給ショックに見舞われました。GDP に対する石油売上高は、1972年には2パーセントでしたが、1980年には約8パーセントになりました。これは、同じ規模の石油産業への負のショックが、1980年には1972年の4倍も世界経済に損害を与えたことを意味します。また、GDP に対する石油の売上高が劇的に増加したため、フルテンの近似では石油ショックの重要性を約3倍過小評価していたことになります。

図1

フルテンの定理のレンズを通して問題にアプローチする上での重要な洞察は、大規模なショックの総計的影響を理解するための重要な十分統計量 (sufficient statistic) である、GDP に対する販売シェアの変化を指摘していることです。負の供給ショックに対応して石油支出が GDP に対して増加する原因となる力は、それらの供給ショックが総生産に与える影響を定量化するために理解する必要があるものと同じです。これらの力には、石油と他の投入物との生産技術における補完性 (complementarities)、負のショックに直面してエネルギー生産を維持する経済の能力を制限する規模に対する収穫逓減 (diminishing returns to scale)、そして生産ネットワークにおける代替可能性を制限するサプライチェーンにおける石油の偏在性 (ubiquity) が含まれます。

歪みが短期・長期消費に与える影響:制裁の事例 (The Effect of Distortions on Short- and Long-Run Consumption: The Case of Sanctions)

その後の研究で、ファーリと私はフルテンの定理を拡張し、完全競争の仮定を緩和しました。フルテンの定理の力は、完全競争経済においては、ある財の潜在的なすべての利用者と生産者がその財に対して同じ評価を持つという事実に由来します。これには2つの意味があります。第一に、ある財のすべての利用者がその財に対して同じ評価を持つため、ある財の生産増加による総生産の増加は、その財の売上高に依存します。第二に、競合する用途への資源の再配分は無関係です。ある消費者の利益は別の消費者の損失と同じ価値であり、総生産には影響を与えません。

市場支配力 (market power)、金融摩擦 (financial frictions)、または税金 (taxes) などにより競争が不完全な場合、これらの記述はいずれも成り立ちません。第一に、生産者の費用が消費者が直面する価格と等しくないため、ある財の生産増加による生産量の増加は、その売上高によって近似されません。第二に、財の価値がすべての市場参加者の間で均等化されないため、総生産量のみに関心がある場合でも、再配分を無視することはできません。我々の研究は、これらの効果を貿易のない閉鎖経済で説明するために、フルテンの定理の拡張を開発しています。また、この手法を国際貿易を説明するために拡張しています。ハネス・マルムベルグと私は、この種の分析をさらに拡張し、異質な資本財と資本蓄積を持つモデルにおける長期的な成果を理解しています。

我々は、長期的な視点から見ると、ある国の物理的資本ストックを維持する費用 (投資費用で与えられる) と、資本ストックが生み出す収益 (資本所得) の間にギャップ (gap) があることを示しています。このギャップは、リスクと割引に対する補償を反映しており、長期的な成果の観点から資本サービスに対するマークアップ (markup) と同等であることを示しています。このため、フルテンの定理を長期的な成果の研究に安易に適用することはできません。なぜなら、投資費用は通常、資本所得と等しくないからです。例えば、米国では投資が GDP の約20パーセントであるのに対し、資本所得は約35パーセントです。

マルムベルグとの最近の共同研究では、この手法を適用して、ロシアのエネルギーに対する制裁と米中貿易戦争が長期的な消費と実質賃金にどのように影響するかを理解しています。6 資本調整を考慮し、資本調整をモデル化することが、貿易戦争が実質賃金と消費に与える長期的な影響を分析する上で極めて重要であることを示しています。これは、制裁が輸入投資財とその投入物への課税を通じて、投資財と労働の間の相対価格を上昇させるためです。この価格シフトは資本需要を抑制し、長期的な資本ストックを縮小させ、固定資本のシナリオと比較して消費と実質賃金を押し下げます。長期消費の減少の程度は、ひいては投資と資本所得の間のギャップに依存します。

例えば、米中貿易戦争の場合、資本ストックの調整が考慮されると、長期消費と賃金反応の両方が大きく、より負になることを示しています。資本調整がある場合、米国消費は2.6パーセント減少する可能性がありますが、資本が固定されている場合は0.6パーセントです。

総生産性に対する塊状生産の影響:サプライヤーの離職の事例 (The Effects of Lumpy Production for Aggregate Productivity: The Case of Supplier Turnover)

フルテンの定理に暗黙的に含まれる仮定は、生産プロセスがスムーズに調整できるというものです。しかし、特定の生産プロセスはスムーズに拡大縮小できるわけではありません。むしろ、これらの変化は「塊 (lumps)」―拡大または縮小する際に、能力またはコストに大きな飛躍―で発生します。これは、生存のために最低限の規模を必要とする企業の参入と退出において特に顕著です。

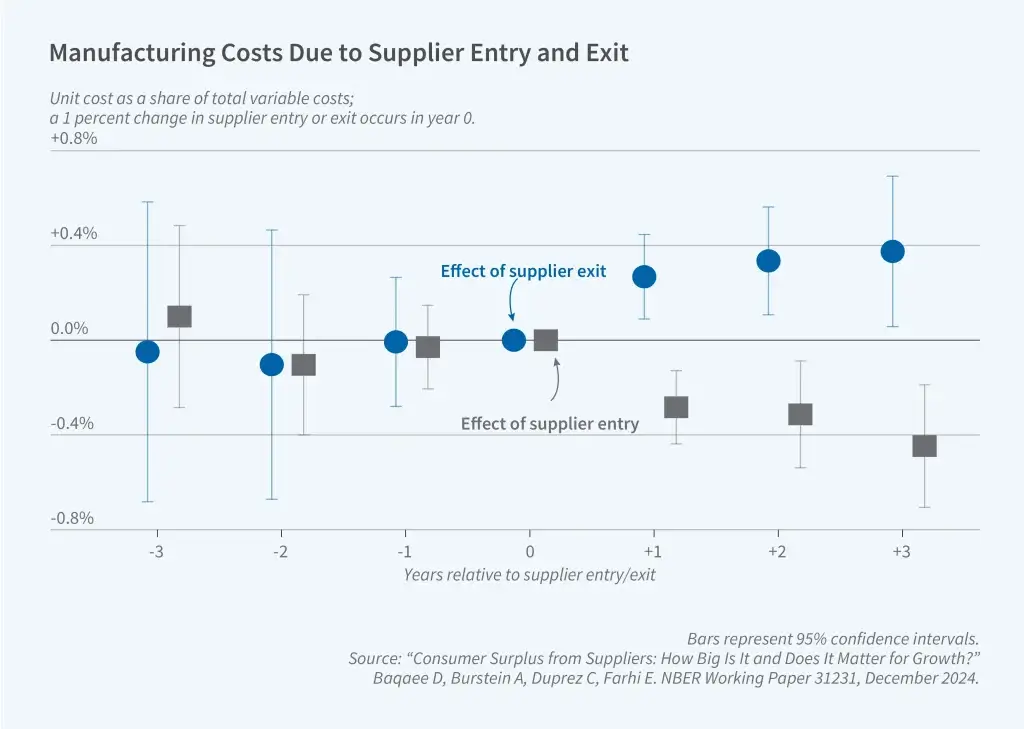

アリエル・バーンスタイン、セドリック・デュプレ、ファーリと私は、フルテンのアプローチを一般化し、企業の出現または消滅に伴う飛躍を可能にしました。7 図2は、微視的レベルで、ベルギーの製造企業の単位当たりコストに対するサプライヤーの出現または消滅の因果関係を示しています。新しいサプライヤーの出現はコストを低下させる傾向があり、サプライヤーの消滅は下流企業にとってコストを上昇させます。この効果は対称的で持続的です。サプライヤーが1パーセント追加または失われるごとに、単位当たりコストは総変動費の約0.3パーセント分低下または上昇します。フルテンの定理が成り立つ完全競争モデルでは、この効果はゼロであるはずです。サプライヤーの消滅が顧客の単位コストを上昇または低下させる場合、そのサプライヤーが価格を所与のものと見なすことは合理的ではありません。

図2

図2は、サプライヤーの離職 (supplier churn) のマクロ経済的重要性を示唆しています。新しいサプライヤーがサプライチェーンに参入するようなサプライチェーンのダイナミズムは、他の企業の生産コストを押し下げ、総生産性を向上させます。我々は、フルテンの定理に基づく標準的な成長会計式にサプライヤーの追加と離脱のための外延的限界 (extensive margin) を追加することにより、総成長を測定する上でのサプライヤーの離職の重要性を定量化しています。我々の式は、サプライヤーリンクの形成と離脱が下流企業の価格に与える影響、そして供給企業から購買企業、最終消費者へと既存のサプライチェーンに沿ってこれらの価格変化が伝達されることを説明しています。

図3では、図2の推定値と、付加価値税申告書から構築されたベルギーの企業レベルの生産ネットワークを使用して、ベルギーの成長会計演習を実施しています。我々は、総生産高成長をいくつかの構成要素に分解しています。すなわち、労働や資本といった一次要因 (primary factors) の量の成長、マークアップと要素シェアの変化によって捕捉される再配分効果 (reallocation effects)、サプライヤーの離職の重要性を捕捉する項、そしてその他のすべての要因を捕捉する残差です。我々は、2002年から2018年の間の総生産性成長―要因量によるものではない成長―の約半分が、サプライヤーの離職によって説明できると結論付けています。これは、毎年、支出シェアの観点から、失われるサプライヤーよりも追加されるサプライヤーの方が多く、このサプライチェーンのダイナミズムが総生産性の大部分を説明できるためです。

図3

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。